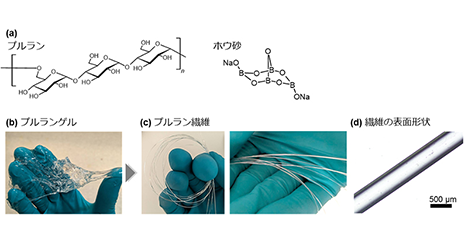

現代の通信は、携帯電話に代表される電波による無線通信と、光ファイバーに代表される光による有線通信によって成立している。これらの通信装置において、石油合成プラスチックは、金属回路の絶縁材や光の導波路として唯一無二の役割を果たしている。一方で、二酸化炭素削減の観点から、バイオマスプラスチックの利用が求められている。しかし通信装置への適用は極めて限定的である。そこで我々は、再生可能資源である多糖から、先端通信装置に利用できる性能を有するプラスチック材料の開発を目指している。本稿では、高周波基板の絶縁材を志向した高耐熱性かつ低誘電特性を有する多糖エステルフィルムと、光ファイバーとして利用できる高透明で高強度な多糖繊維について紹介する。 ...and more

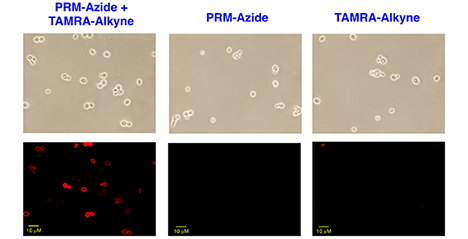

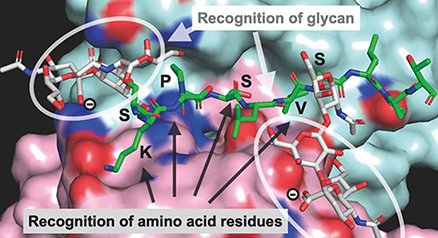

プラディミシンA(PRM-A)は、放線菌が産生する天然物である。1990年代にPRM-Aがマンノース(Man)と特異的に結合する類稀な低分子化合物であることが明らかにされて以来、「PRM-AがいかにManを認識しているのか」という点には大きな注目が集まっていた。しかしながら、PRM-Aは溶液中で凝集することから取り扱いが難しく、その分子認識機構の解析はほとんど進展していなかった。我々は固体の核磁気共鳴(NMR)法を利用して10年以上に渡ってこの問題に取り組み、近年PRM-AとManの結合様式の概要を明らかにした。さらに、PRM-Aに基づいてMan含有糖鎖の検出ツールや感染症薬リードを開発できることを実証しつつある。本稿では、我々が明らかにしたPRM-AのMan認識機構を概説するとともに、糖鎖研究や創薬への応用可能性について論じる。 ...and more

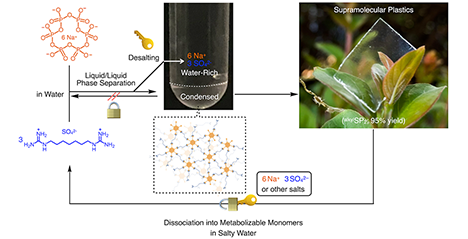

廃プラスチックが深刻な環境破壊を引き起こしており、地球温暖化への警笛が鳴らされている。この問題の解決を握ると期待されているのが超分子ポリマーである。我々は、共有結合でできた従来のポリマーでは実現できない魅力的な固体物性を有する「SDGs時代に活躍する真に革新的なポリマー材料」の開拓を目指している。ここでは、破格の力学強度を有していながら、環境中の電解質に応答し、原料まで分解される超分子プラスチックについて紹介する。 ...and more

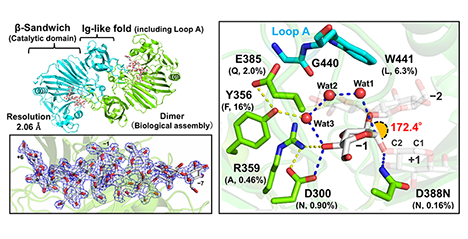

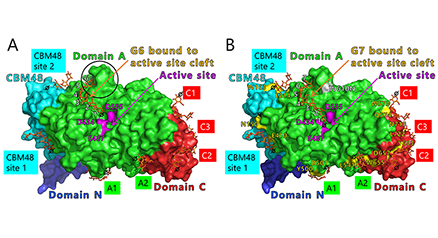

β-1,2-グルカン関連糖鎖は様々な細菌が宿主免疫回避因子として合成する糖鎖として報告されている。特に根粒菌や植物病原菌が合成するOsmoregulated periplasmic glucans(OPG)は共生や病原性のための必須因子として報告されており、この糖鎖の合成や受容を制御ターゲットとした農薬、医薬品の創生も期待される。しかし、そのような直接のターゲットとなる合成酵素や受容体の多くは未同定であった。筆者らが機能構造解析により発見したOPG合成に関わる新規な酵素ファミリー(GH186)は自然界で報告される主要なOPG3種のうち、2種の合成に関わる鍵酵素群であった。本稿では、これらの解析からユニークな基質認識機構や糖鎖の合成反応、分解反応の新しい分子メカニズムの存在が示されたことを紹介する。 ...and more

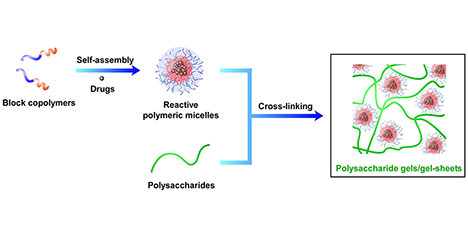

高分子が形成する三次元網目構造体であるゲルは、保水性、構造柔軟性、物質保持性などさまざまな生体類似特性を有することから、ソフトコンタクトレンズ、人工筋肉、人工乳房、人工皮膚、癒着防止材、創傷治癒材、ドラッグデリバリー(薬物送達)システムにおける薬物キャリアなど、幅広い医療応用が検討されている。本稿では、多糖(ヒアルロン酸やキトサン)と合成高分子を組み合わせることによる、組織接着性や薬物徐放性を兼ね備えた多糖ゲル/ゲルシートの作製を中心に紹介する。 ...and more

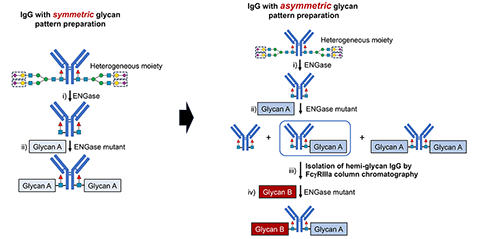

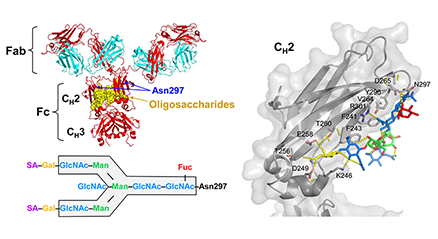

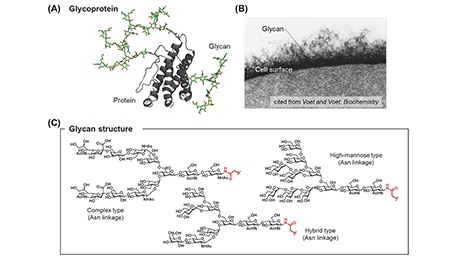

近年、抗体医薬品の市場は拡大しており、抗体の機能を強化する技術として糖鎖改変が注目されている。特に、IgGのFc領域に存在するN-結合型糖鎖の構造を制御することで、抗体依存性細胞傷害活性(ADCC)の向上や体内動態の改善が可能となる。従来の糖鎖構造解析では、結合位置や組み合わせの情報が失われるという課題があったが、近年、エンド型グリコシダーゼを用いたIgGの糖鎖均一化技術が開発され、より厳密な糖鎖改変が実現されつつある。さらに、抗体糖鎖改変技術は、均一な構造を持つ抗体–薬物複合体(antibody-drug conjugate: ADC)の作製にも応用された。本稿では、IgGの糖鎖改変技術に関する最新の研究成果について概説する。 ...and more

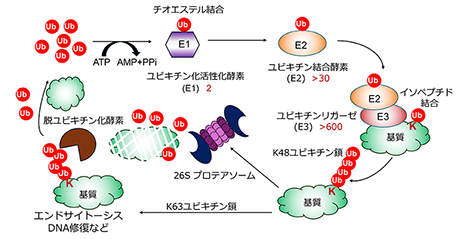

ユビキチン-プロテアソームシステムは真核生物における主要なタンパク質分解系である。ユビキチン化は、タンパク質のリジン残基に起こる翻訳後修飾として知られている。通常、鎖状に連なったユビキチン鎖が形成され、鎖の形状により異なる作用を示す。最近、ユビキチン化は脂質や糖などのタンパク質以外の生体分子を修飾しうることが相次いで報告され、ユビキチンワールドは拡大の一途を辿っている。ここでは、希少疾患NGLY1欠損症でみられるプロテアソームの転写因子Nrf1の糖に起こるユビキチン化について紹介する。 ...and more

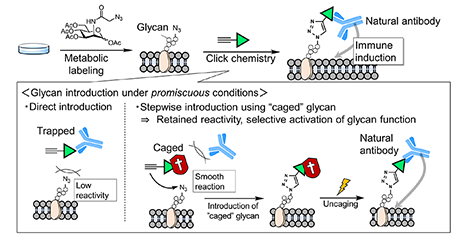

糖鎖抗原は、それに対する自然抗体が体内に大量に存在する糖鎖で、激しい免疫応答を引き起こす。そのため、疾患部位を糖鎖抗原で標識することができれば、生体内の自然抗体をリクルートし、免疫反応を誘起して治療できる。この新たな治療戦略は抗体リクルート戦略と呼ばれ、注目を集めている。本稿では、効率的な抗体リクルート法の開発を目指した我々の研究に焦点を当てて、概説する。 ...and more

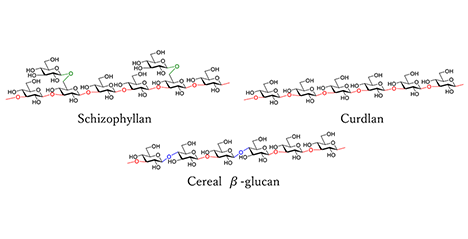

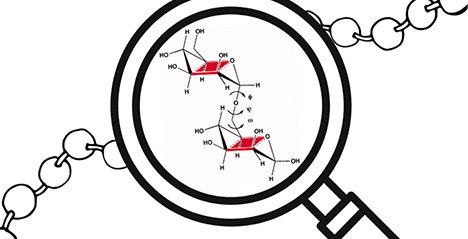

多糖は、単糖が多数連結した構造をしており、糖の間は1種類または複数種類の結合様式で連続して連結している。これらの多糖は、エネルギー源として貯蔵されるものや細胞壁の構成要素として構造材料となるだけでなく、生理活性分子として多様な生体制御機能を示すものが知られている。しかし、その構造の複雑さゆえに、多糖の詳細な機能解明は困難であり、化学合成により構築された部分構造を用いた機能解明が進められてきた。その中で、糖鎖高分子を利用して単糖やオリゴ糖を系統的に配置し、多糖に類似した構造を模倣する試みがなされている。本稿では、多糖の中でも古くから免疫活性化能を知られ、医薬品としても利用されてきたβグルカンを解説する。特に、βグルカンの化学合成法および高分子化による模倣分子の構築手法について、我々の研究成果を中心に紹介する。 ...and more

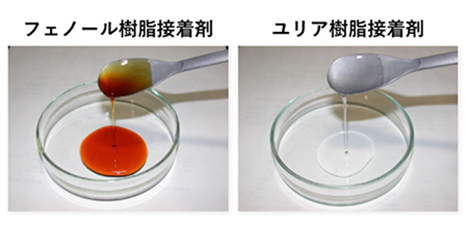

木質材料は、木材などのリグノセルロースを原料として製造されるため、環境に優しい材料として注目されている。しかし、現状の製造では、原料どうしをくっ付けるために合成樹脂接着剤が多用されている。合成樹脂接着剤は、主として化石資源由来の原料を用いているため、今後はその使用量の抑制が求められている。その代替として、動植物由来の原料を用いたバイオベース接着剤の研究が活発に進められている。我々は、化石資源への依存をできる限り抑えたバイオベース接着剤の開発や、被着材となるリグノセルロースの特徴を活かした新たな接着技術の開発を進めている。本稿では、木質材料や木材用接着剤について概説するとともに、糖を活かした木材接着技術について紹介する。 ...and more

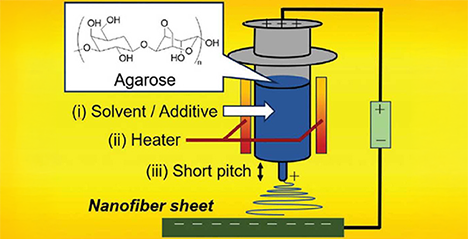

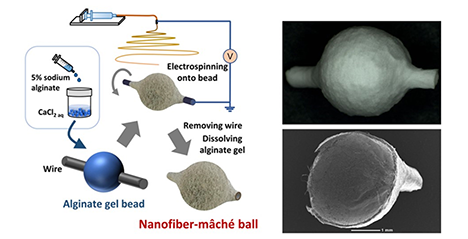

アガロース溶液のエレクトロスピニング法において、溶媒条件を探索・最適化したところ、ヘキサフルオロイソプロパノール/水 (92.5/7.5、v/v)の条件下で直径68 ± 33 nmのナノファイバーを調製することができた。この結果は、アガロース材料をナノスケールで材料化する場合には、溶媒の水素結合制御が重要であることを示唆している。 ...and more

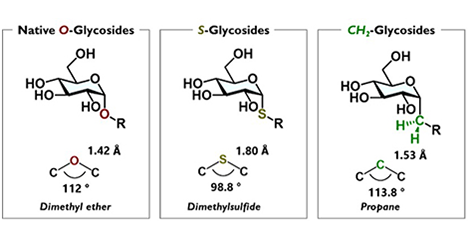

糖鎖を構成するO-グリコシド結合をC-グリコシド結合に置き換えると、本来の構造をあまり変えることなく、糖加水分解酵素に対して耐性を獲得したアナログを創出することができると考えられる。さらにC-グリコシド結合には置換基を導入できるため、糖鎖構造を多様な連結様式で組み立てることができる。本稿では、シンプルなCH2基で連結された糖鎖だけでなく、立体的には似通っているものの電子的に異なる性質をもつCHF基で連結された糖鎖アナログについて紹介する。「連結部編集」を実現するための合成方法論と、それによって糖鎖の生物機能はどのように変わるのか、について現時点までの知見をまとめたい。...and more

グリコサミノグリカン(略称GAG)は直鎖状の多糖の一種で、組織の再生や、ガン、アルツハイマー病、パーキンソン病をはじめとする様々な病理学上の生体プロセスに関与している。しかしながら、化学実験を通してGAGの性質を見極めていくことは物理化学的性質上困難である。ここに理論化学計算を適用することのメリットが存在する。特に、計算機性能が著しく向上した近年においては、その傾向がより顕著となってきている。本稿においては、GAGを計算対象とした分子モデリングの世界をご紹介しなら、計算機化学の様々な手法についても理解を深めて頂ければと考える。...and more

エレクトロスピニング法で作製したナノファイバー不織布はサブミクロンからナノメートルサイズの直径を特徴とする繊維材料であり,高い比表面積,多孔性,軽量などの特徴から,培養基材や再生医療材料としての応用が期待されている。さまざまな高分子からナノファイバーを作製でき,従来の材料では実現できなかった性能を発揮する。本稿では,エレクトロスピニング法を用いた多糖およびその誘導体からのナノファイバー化技術について述べる。...and more

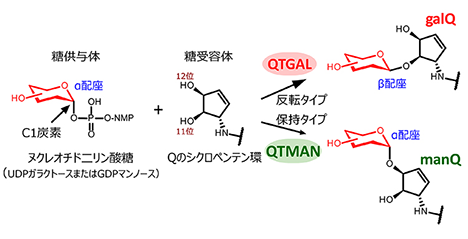

タンパク質合成のアダプター分子であるtRNAにはさまざまな化学修飾が含まれており、これらはtRNAの機能に重要な役割を担っている。キューオシン(Q)は7-デアザグアノシン骨格およびシクロペンテン環を持つことが特徴であり、バクテリアおよび真核生物に広く存在するtRNA修飾である。ヒトや脊椎動物のtRNAには、Qにガラクトースが付加したガラクトシルQ (galQ)と、マンノースが付加したマンノシルQ (manQ)が存在する。これらの糖付加Q修飾の機能は、その発見から約半世紀もの間、不明なままであったが、最近私たちはgalQとmanQの形成を担う糖転移酵素を同定し、糖付加Q修飾の生合成、タンパク質合成における機能、さらには生理的な役割を解明した。...and more

糖質科学分野における研究開発の急速な進展により、迅速かつ効率的で、簡便な糖鎖合成手法の開発が求められている。糖鎖合成の高速液体クロマトグラフを用いた自動化(HPLC-A)は、専門家か否かに関わらず、入手しやすい原料を用いて、誰もが利用できる特性から、この需要に応えるものとして期待される。現在の糖鎖合成法は、非常に洗練されているがゆえに、操作も複雑である。対照的に、HPLC-Aは、多くの科学者がすでにHPLCを使用できる状況にあるため、非常に利用しやすい手法となる。自動合成では、標準的なHPLCシステムを用いてすべての試薬を供給することにより、操作が簡便になるだけでなく、すべてのステップの反応をリアルタイムでモニターできる点も特長となる。...and more

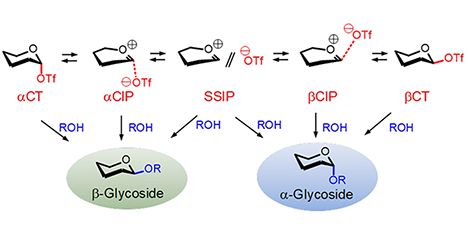

グリコシド結合の化学合成(グリコシル化)は、様々な配糖体や多糖類の化学合成を可能にするための鍵となる反応である。グリコシル化は、糖の1位炭素に種々の脱離基が導入されたグリコシルドナーとアクセプター分子の間の求核置換過程である。求核置換反応は、大学初頭レベルの有機化学に登場する反応であり、すでに確立されたその制御法が存在するように思われる。しかしながら本反応は、求電子種であるドナーが多種の成分より構成される平衡混合物を形成するなど、通常の求核置換反応とは異なる複雑な過程を経て進行する。この複雑さゆえに、グリコシル化反応の制御には合成化学者の経験と勘に頼った試行錯誤が必要とされ、このような現状を打開すべく本反応における分子機構の解明が多くの研究者によって進められている。本稿では、グリコシル化の反応機構解明における鍵であるイオンペア類の化学特性の評価に主眼を置いて、該当分野における諸研究を紹介する。...and more

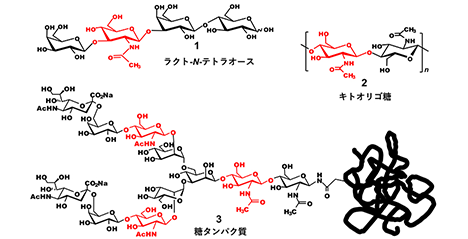

糖オキサゾリンは糖質科学における重要かつ有用な化合物である。本稿では、糖オキサゾリンがどのように糖質科学の舞台に登場し、糖鎖リモデリングに用いられるようになったのか、その歴史的背景と反応のロジックを解説する。前半では、ヒドロキシ基が保護された糖オキサゾリン誘導体の合成と応用について述べる。後半では、無保護の糖オキサゾリンの化学に焦点を当てる。“水中におけるアノマー位直接活性化”という新しい考え方に基づく調製法、ならびに糖オキサゾリンを用いた酵素的グリコシル化について、キトオリゴ糖や糖タンパク質の合成を例に挙げながら紹介する。...and more

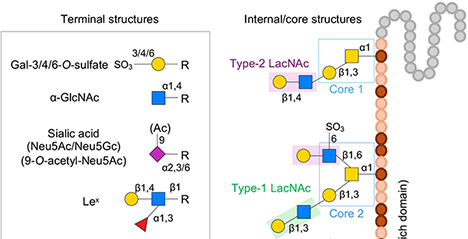

特定の腸内細菌はヒト腸管への適応戦略としてムチン分解酵素を産生する。近年、それら酵素群の解析が進み、ムチンの複雑な構造に対応した多様な酵素レパートリーが存在することが明らかとなってきた。またそれら酵素に関する情報は各種データベースにまとめられ、腸管内での分解・代謝経路の包括的な理解を試みる上で有用である。本稿ではこれまで明らかにされた腸内細菌由来のムチン分解関連酵素について焦点をあて、酵素の特徴から推定されるムチン分解経路について考察する。 ...and more

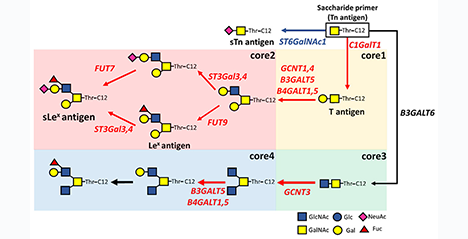

前立腺がんは、男性において最も罹患数の多い悪性腫瘍であり、患者数の増加に伴って治療耐性を示す悪性度の高い前立腺がん患者が増加することが問題となっている。そのため、悪性化した前立腺がんに対する診断や治療法の開発が求められている。現在、前立腺がんの診断には、前立腺特異抗原 (PSA) 検査が用いられるが、高確率で偽陽性を示し、患者に対して侵襲的な診断が必要になることが多い。そこで、より精度の高い診断法が求められている。筆者らは、ホルモン除去や低酸素環境下において悪性化した前立腺がん細胞におけるO-グリカンの発現とその機能の解明を行った。細胞に発現する糖鎖構造を知るために、抗体やレクチンでの検出、酵素や化学的に切り出して質量分析装置で解析する方法などが行われている。これに加えて、培養細胞に発現する糖鎖を解析する手法として糖鎖プライマー法が確立されてきた。本稿では、糖鎖プライマー法を用いたホルモン除去や低酸素環境下において悪性化した前立腺がん細胞におけるO-グリカンの発現解析およびその糖鎖の機能解析を行った成果を紹介する。 ...and more

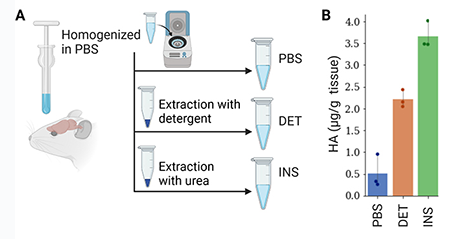

ヒアルロン酸 (HA) は中枢神経系の細胞外マトリックス (ECM) の中心的な構成要素である。脳においてHAは、可溶性の拡散型ECMとペリニューロナルネットのような凝縮型ECMという2つの異なるECMに存在する。HAの生理的機能はそのサイズによって大きく異なるが、これら2つのECMにおいて、HAのサイズの違いは調べられていない。最近我々は、生体試料に含まれるHAの分子量を簡便に評価する方法を確立した。この方法では、Hビオチン化HA結合タンパク質とストレプトアビジン結合磁気ビーズにより組織抽出物からHAを精製し、その後、ゲル電気泳動で分子量ごとに分離する。この方法をマウス脳のHAに適用することで、凝縮型ECMには拡散型ECMよりも高分子量のHAが含まれていることを明らかにした。また、高分子量HAと低分子量HAは異なる空間分布を示し、前者はペリニューロナルネットに限局するが、後者は脳全体に広く存在していた。さらに、凝集性のHA-アグリカン複合体を形成するには高分子量HAが必要であることを示した。本研究は、脳内でHAが形成するECMの局在性と可溶性には、HAの分子量が大きく寄与することを明らかにした。 ...and more

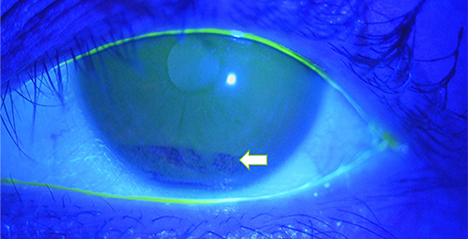

ドライアイは全日本人の約20%、PC作業を長時間行うオフィスワーカーでは約65%の罹有病率が確認されている1、一般市民にとっても非常に身近な疾患である。ドライアイには日本における定義(表 1)と診断基準2(表 2)があり、アジア周辺国もAsia Dry Eye Societyを通じて専門家が意見交換をした結果、同じ定義と診断基準下で治療している。すなわち眼表面における涙液層の不安定化こそがドライアイの病態生理を考える上で最も重要といえる。この涙液の不安定化には眼表面にあるグライコカリックスの破綻が関与しており、グライコカリックスを構成するタンパクの一つであるガレクチン3の役割が注目されるようになってきた。この解説では眼表面における涙液の挙動を簡単にレビューし、涙液層の不安定化の病態生理に触れながら眼表面におけるガレクチン3について、正常眼とドライアイでどのような違いが生じているか、現在までに分かっている臨床と基礎研究の両方から本項で触れていきたい。 ...and more

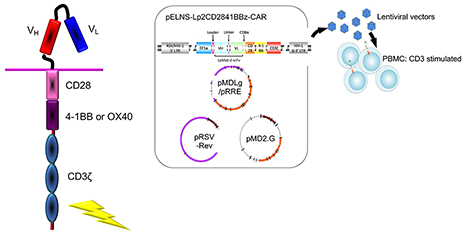

悪性脳腫瘍の新たな治療法を開発すべく、ポドプラニン(Podoplanin; PDPN)という分子に注目している。PDPNとは、がん細胞の表面に多く出てくることが多いとされるタンパク質であり、特にがんの悪性化に関係があることがわかっている。PDPNが現れているがん細胞を標的(ターゲット)にし、がん細胞だけを攻撃することができれば、患者の負担が少ない状態で治療をすることが可能になる。 ...and more

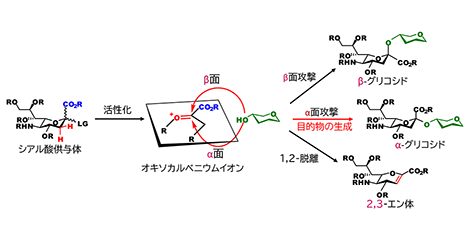

シアル酸は、カルボキシル基という酸性基を有している「糖酸」と呼ばれる糖の仲間である。生体中の糖鎖を構成する単糖の多くが五つまたは六つの炭素からなる五炭糖、六炭糖であるのに対して、シアル酸は九つの炭素からなる九炭糖であり、糖鎖の関わる生命現象において多彩かつ重要な役割を担っている。恐らく糖のコミュニティーで一目を置かれる存在であるに違いない(と筆者は信じている)。糖鎖の化学合成では、シアル酸が糖鎖に含まれるとその難易度は飛躍的に上昇する。これは、シアル酸の特殊な構造がグリコシド化反応の成功率を著しく低下させるためであり、この問題の根本解決が半世紀以上にわたり模索されてきた。最近、我々のグループはこの課題を解決する一つの手法を開発することに成功した。本稿では、その手法について概説させていただく。 ...and more

細胞外マトリックス (extracellular matrix, ECM)は、脳のホメオスタシスに重要な役割を果たしていることが知られている。その作用機転は多岐に渡るが、成長因子や栄養因子、神経伝達物質などを介してニューロンやグリアの制御に関わることが明らかになってきている。また、発達期の神経新生や軸索の伸展に細胞外マトリックスが関ることは従来から知られていたが、成体の海馬においてニッチと呼ばれる神経幹細胞の微小環境を形成しており、神経幹細胞の分裂やニューロンへの分化に関わっていることが近年分かってきた。コンドロイチン硫酸プロテオグリカン (chondroitin sulfate proteoglycan, CSPG)は、脳の細胞外マトリックスの主要な分子の一つであり、コアタンパクとグリコサミノグリカンの側鎖によって構成されている。本稿では、アルツハイマー病の治療に用いられているメマンチンの神経幹細胞のニッチに対する作用の研究に基づき、抗認知症薬の新規ターゲット分子としてのCSPGの可能性について概説する。 ...and more

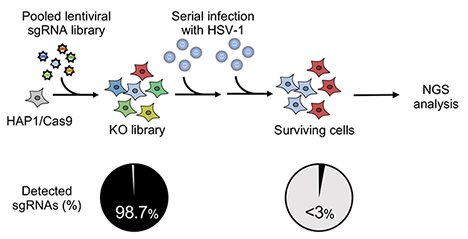

ウイルス感染は、ウイルスエンベロープ上の糖タンパク質を介して、標的細胞表面にウイルスが吸着することから始まる。この感染の第一ステップであるウイルス粒子の細胞表面への吸着には糖鎖が関与する。本稿では、我々のグループが実施した単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)の感染に関わる宿主因子のCRISPRスクリーニングの結果を中心に、ヘパラン硫酸を介した細胞表面へのウイルス粒子の吸着について概説したい。 ...and more

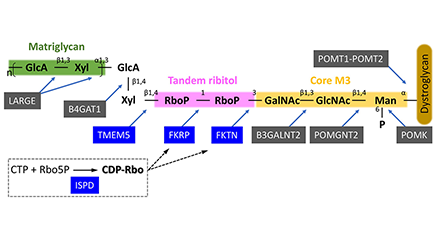

リビトールリン酸はバクテリアの細胞壁成分であるタイコ酸の構成分子として知られる糖アルコールリン酸である。2016年、マトリクス受容体であるジストログリカンという膜タンパク質に修飾される糖鎖の成分として、脊椎動物細胞においてもリビトールリン酸が存在することが明らかになった。同時に、リビトールリン酸の生合成に関する酵素群も明らかになったが、これらの酵素をコードする遺伝子の異常は筋ジストロフィー発症の原因となる。リビトールリン酸修飾のメカニズムが明らかになるとともに、リビトールリン酸異常型筋ジストロフィーに対する治療法開発が熱を帯びてきた。本稿では、リビトールリン酸の発見の経緯と現在提唱されている治療戦略を紹介する。 ...and more

IgGはFcγRや補体を活性化する一方で、自己免疫疾患においては血漿IgGからなる免疫グロブリン製剤(IVIG)が抗炎症作用を発揮する。IVIGは現在まで40年以上の長きにわたり自己免疫疾患治療の選択肢として使われており、その相反する作用機序について諸説あるが、未だに結論は出ていない。近年開発された化学酵素的糖鎖改変技術によって、ポリクローナルIgGの糖鎖をリモデリングする事が可能となった。我々は、非還元末端がシアル酸残基2、ガラクトース残基2、またはガラクトース残基0のフコシル化および非フコシル化糖鎖を持つIgGを作成し、抗炎症作用について検討した。その結果、ガラクトシル非フコシル化 [(G2)2] IgGが免疫細胞のFcγRIIIa分子に結合し、抗体依存性細胞障害を阻害することによって抗炎症効果を発揮することを証明した。(G2)2 グリコフォームはIVIGの一成分であるが、この活性成分のみからなる糖鎖改変IVIGは次世代の抗体医薬候補である。本稿ではIVIGの抗炎症機序における糖鎖の役割について最新の知見を紹介する。 ...and more

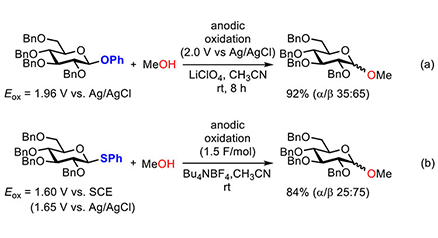

オリゴ糖を人工的に合成する手法は酵素法と化学法とに大別され、それぞれに様々な合成手法が存在している。酵素法は糖転移酵素あるいは糖加水分解酵素を用いてオリゴ糖を合成する手法であり、オリゴ糖の水酸基に保護基を導入せずに合成出来る点にメリットがある。一方、化学法は有機合成化学的手法に基づいてオリゴ糖を合成するため、水酸基の保護・脱保護の工程が必須となるが、天然・非天然のオリゴ糖を自在に合成出来る点にメリットがある。オリゴ糖の化学法による合成のために様々なビルディングブロックがこれまでに開発され、同じビルディングブロックについても何種類もの活性化法が存在している。本項では取り扱い容易なビルディングブロックとして幅広く利用されているチオグリコシドを、電気化学的に活性化してグリコシド結合を形成する電解グリコシル化反応について紹介する。 ...and more

抗体医薬は、抗体ヒト化技術と生物製剤の製造技術の発展、そして優れた薬効により、急速に普及してきた医薬品である。今日、ブロックバスターには多くの抗体関連薬がならび、抗体医薬は医薬品として確固たる位置を占めるに至ったと言える。一方で、疾患特異的な治療に適した標的の枯渇が進んでおり、抗体医薬の開発では次世代の標的抗原の探索が重要な課題となっている。

我々は難治がんである悪性中皮腫に対する特異的がん抗原の探索を行っている。中皮腫は優れたがんマーカーが長らく見つからず、病理診断にも苦慮する「特徴の薄い」がんであった。我々が開発した抗中皮腫抗体は、新規タンパク質抗原の「中皮腫特異的な糖鎖修飾を含む糖ペプチド領域」を認識し、中皮腫の診断と治療に貢献する新規抗体医薬シーズとして、また、糖鎖を標的とする創薬シーズとして極めて有望な抗体である。本稿では、その研究開発の経緯と今後の臨床応用への展望について紹介したい。 ...and more

糖タンパク質の多様な糖鎖構造から生じる生物学的プロセスを理解するためには、糖鎖構造が均一な合成糖タンパク質を基質として用いた解析が有効である。我々は、より迅速な糖タンパク質合成法の確立を目的とし、分子内アシル基転位を高度に制御した新規アミド結合形成反応の開発を行った。結果、糖鎖結合アスパラギン及びペプチドを化学選択的に縮合させ、ペプチドへの収斂的な糖鎖ビルディングブロックの導入を可能とするジアシルジスルフィドカップリング(DDC)を開発することに成功した。またDDCを用いて、糖鎖を2つの無保護ペプチドの両末端に選択的に縮合させ、数ステップで糖タンパク質を合成する新規合成法を開発した。本稿では、我々が近年研究を進めている化学的糖鎖挿入法を用いた糖タンパク質合成の新たな展開について紹介したい。 ...and more

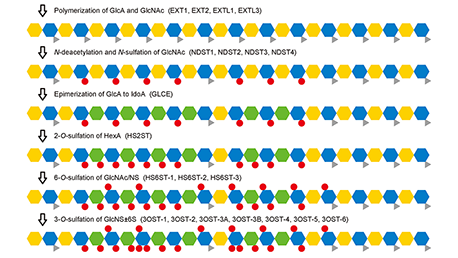

ヘパラン硫酸(HS)は、ヒドラや線虫からヒトに至るほぼ全ての動物細胞表面および細胞外マトリックス中において、コア蛋白質に結合したプロテオグリカンとして存在する。HS鎖は不均一な構造をとり、硫酸化度が高い領域(硫酸化ドメイン)とそれらを繋ぐ殆ど硫酸基のない領域から成っている。その生理機能は多岐にわたり、成長因子、形態形成因子、サイトカイン、酵素、細胞外マトリックス蛋白等との結合を介して、関連する生理活性を調節している。各機能蛋白質に対するHSの結合特異性は、主として硫酸化ドメインの構造に依存すると考えられている。 ...and more

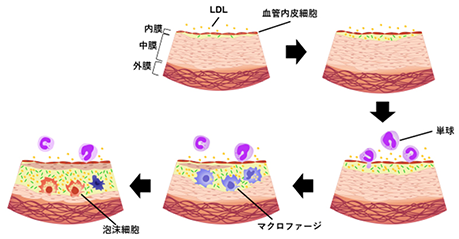

心筋梗塞や脳梗塞などの心・脳血管疾患はいずれも血管のアテローム性動脈硬化性疾患により引き起こされる。アテローム性動脈硬化性疾患は日本人の死亡原因の約25%を占め、国民にとって重大な脅威であり、その克服に対する社会的ニーズは極めて高い。

アテローム性動脈硬化に対する治療法としては、従来、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常症などに代表される心血管疾患発症の危険因子をコントロールすることが中心であった。実際にレニン・アンジオテンシン系抑制薬やスタチン製剤によって各危険因子のコントロールが可能となりつつあるが、依然として心血管疾患が増加している事実を踏まえると新たな治療戦略の確立が急務である。

アテローム性動脈硬化の発症・進展機構として、貯留反応説が提唱され注目されている。早期動脈硬化の発症では血管壁におけるLDLコレステロールなどの脂質の貯留が病態の起点であるとするものであり、最近その貯留には血管内膜のコンドロイチン硫酸鎖の構造、特にその長さが密接に関与していることが示唆された。

そこで私たちは、「コンドロイチン硫酸鎖の長さを修飾することで脂質の貯留を減少させ、ひいてはアテローム性動脈硬化症の予防や退縮が可能である」という仮説を構築し、これを検証する研究を実施した。その結果を以下に概説する。 ...and more

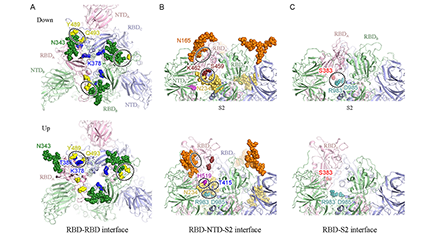

近年のCOVID-19パンデミックの原因でもある新型コロナウイルスSARS-CoV-2は、ヒト細胞に感染する初期段階において、ウイルス表面に存在するスパイクタンパク質がヒトACE2受容体に結合する。この過程においてスパイクタンパク質の構造は「ダウン型」から「アップ型」へ変化することがクライオ電顕実験により明らかになってきた。また、スパイクタンパク質の表面は多くの糖鎖によって修飾されていることが生化学実験から分かってきた。糖鎖には抗体からの防御、即ち免疫回避の役割があると考えられてきたが、スパイクタンパク質の構造変化における役割については分かっていなかった。本稿では、筆者らが行ったスパイクタンパク質に対する分子動力学シミュレーションにより明らかになった糖鎖の役割について解説する。 ...and more

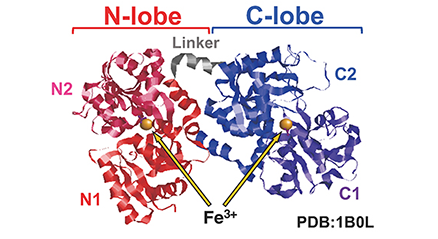

ラクトフェリン(LF)は、自然免疫で機能するグリコサミノグリカン結合タンパク質であり、その作用からバイオ医薬品としての応用が期待されている。筆者は、脊髄損傷を効果的に回復させる新しい治療薬の創出を目指しており、最近LFが神経軸索の伸長を阻害するコンドロイチン硫酸E(CS-E)と結合し、その毒性を中和することを発見した。そして神経保護作用をもつ顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)とLFを融合した高機能LFを開発した。ここでは、筆者らが開発した糖鎖結合能と神経保護機能を融合した高機能LFについてご紹介したい。 ...and more

澱粉は植物が光合成産物として生産する多糖であり、穀類、芋類、および豆類など人類の主食である身近な食品に含まれている。澱粉は食品・食品添加物にとどまらず、糊やバイオプラスチックなどの素材としても工業的に利用されている。澱粉は規則正しい分岐構造から成るアミロペクチンを主成分としており、アミロペクチンの構造は食味・物性に影響を与えることがわかっている。アミロペクチンはスターチシンターゼ、枝作り酵素、枝切り酵素など複数の酵素群によって生合成されるが、構造を制御する仕組みはわかっていない。アミロペクチンの構造を制御する仕組みを明らかにすれば、意図した構造・性質のアミロペクチンを作れる可能性がある。これまでに著者らは、枝作り酵素が生産する分岐鎖の長さを制御する仕組みを明らかにしてきた。本稿ではアミロペクチンの構造と性質、構造を制御するために解決すべき課題、および枝作り酵素の研究の現状について概説する。構造を制御したアミロペクチンの生産が可能となれば、食料自給率の向上および脱炭素化などに繋がり、わが国の発展に貢献すると期待される。 ...and more

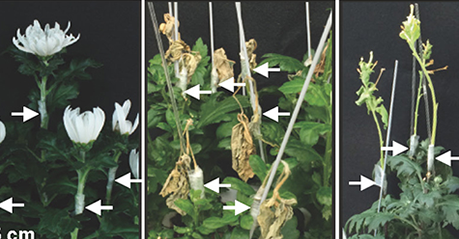

接木(接ぎ木)は2つの果樹等をつなぎ合わせて、それぞれの種の利点をあわせもった植物を栽培する技術であり、古来より農業の技法として利用されてきた。植物細胞を取り囲む細胞壁は複数種の多糖類からなる細胞外マトリックスをなし、植物の種類によってその構成は異なる。接木は、接ぎ合わせた二種類の植物の細胞壁が、その境界部において再構成されることで細胞・組織が接着することで起こると考えられる。本稿では我々が最近明らかにした、人為的な植物の接木が成立するメカニズムと、自然界でも起こる植物同士の癒合との共通性について細胞壁の主成分であるセルロースの消化酵素の機能に注目して紹介したい。 ...and more