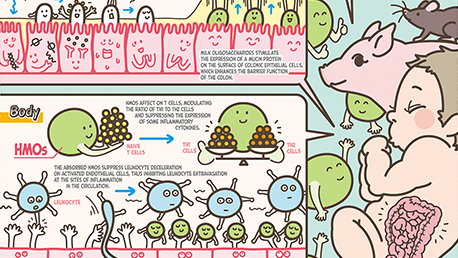

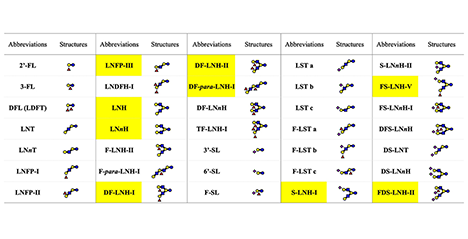

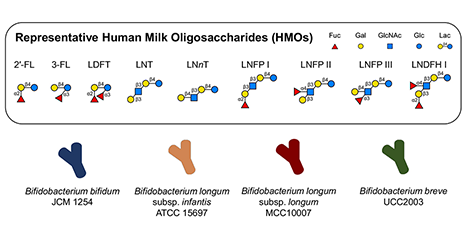

ヒトの母乳は平均して11.3グラム/リットルの濃度のヒトミルクオリゴ糖(HMOs)を含み、それは母乳の中でラクトース、脂質に次ぐ3番目の固形分である。現在までに約200種類のHMOsが構造決定されているが、それらはシアル酸とフコースを除くコア骨格に基づいて、21のシリーズに分類される(図 1)。代表的なHMOを図 2に示したが、HMOs中でこれらが大半を占め、他のHMOの濃度は痕跡程度にすぎない。母乳栄養児が母乳を摂取した後、大部分のHMOsは小腸で消化を受けずに大腸に到達し、そこで(1)有用性腸内細菌ビフィズス菌の増殖を刺激する、(2)病原性微生物による感染を防ぐ、(3)免疫能を調整する、(4)腸管バリア機能を強化し、壊死性腸炎を防御する、(5)乳児の脳神経系を活性化する、などの健康機能を発揮する。 少数のHMOsの工業生産が開始され、HMOsの健康機能性研究や健康状態と母乳におけるHMOsプロファイルの相関を研究するコホート研究の論文数が世界的に急増している。このミニレビューの中では日本におけるHMOs研究史を紹介するとともに、今後の課題について展望する。...and more

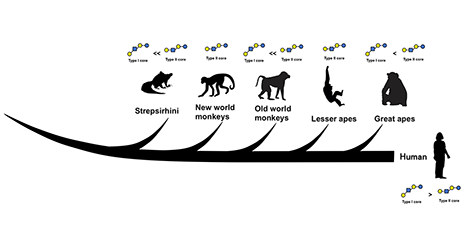

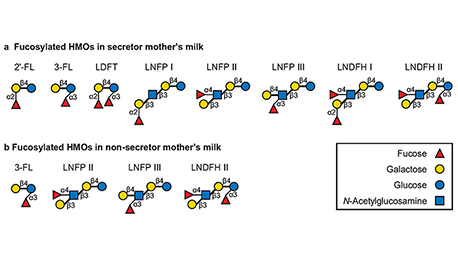

2011年5月にコペンハーゲンで開催されたGlycom A/S社(現在はDSM社)主催の第1回human milk oligosaccharide, glycobiology symposiumにおいて、浦島は“The predominance of type I oligosaccharides is a feature specific to human breast milk”と題する講演を行なった。この仮説は、浦島らが解析してきた霊長目、食肉目、鯨偶蹄目、長鼻目、有袋類、単孔類のミルクオリゴ糖構造とヒトミルクオリゴ糖(HMOs)構造のプロファイルを比較・観察した結果提案されたが、当時はHMOsにおいてタイプ2型のラクト-N-ネオテトラオース(LNnT)が最優先であるといくつかの論文や総説論文に記載されていて、それへの認知は十分に広がらなかった。一方、LNnTが最大であるという根拠となった高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるHMOsのプロファイルでは、LNnTとラクト-N-テトラオース(LNT, タイプ1型)のピークの相互分離が不十分であった。200種類のHMOsの中で、Thurlら(2010)によるその後発表された優先的なHMOsに対する定量データでは、LNTとLNnT、およびLNTまたLNnTをコアとするHMOsで、分泌型ドナーで前者の方が4~5倍高く、非分泌型ドナーではその差はさらに大きかった。同論文に対する被引用数は450を超えており、一般的に認知されているとみなしてよい。HMOs間でのタイプ1型OS優先性は、現在では共通のコンセンサスとなっている。...and more

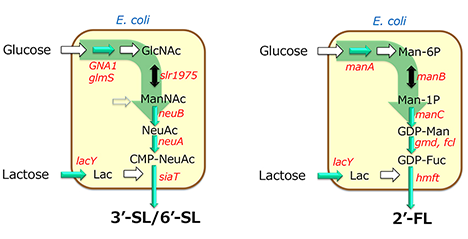

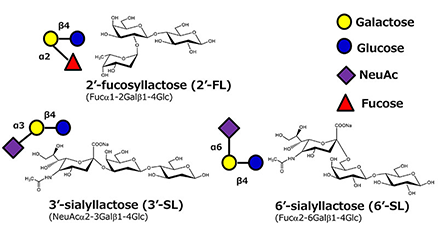

ヒトミルクオリゴ糖(Human Milk Oiligosaccharide, HMO)はヒト母乳中に存在する250種類以上からなる多様な化合物で、母乳中ではラクトース、脂質についで3番目に多い固形成分である。しかしながら最近になるまでこれらのHMOの機能については、これらのHMOを安価に高純度に入手することができなかったために理解が進んでいなかった1。しかしながら技術革新によりこれまでに2'-フコシルラクトース(2’-FL)、 6’-シアリルラクトース(6’-SL)、 3’-シアリルラクトース(3’-SL)を初め数種類のHMOの工業的な製法が確立し、病原菌やウィルスの感染防止、腸管バリア機能の増強、抗炎症性などの免疫調整作用、腸内細菌の増殖制御、特に有用性腸内細菌ビフィズス菌の増殖促進、脳の発達など様々な生理機能が明らかになりつつある。これまでに歴史的には天然からの抽出、酵素法、菌体反応法、直接発酵法が用いられており、現在は直接発酵法が一般的な製法となっている。本稿では現在までのHMOの製法を俯瞰し、技術開発の歴史と今後の展望に関して概説する。...and more

ヒトの腸内細菌叢の形成は出生直後に始まる。乳児期に形成される細菌叢は宿主の健康に一生の影響を与えることが示唆されているため、プロバイオティクス(一定量を摂取した際に、ヒトの健康に良い影響を与えるとされる生きた微生物)やプレバイオティクス(摂取した際にプロバイオティクスなど宿主にとって有益な微生物の増殖を促進させる成分)を用いた積極的な介入が検討され始めている。しかしながら、プロバイオティクスおよびプレバイオティクスの効果は個人差が大きい。本稿では、これまでの研究成果や臨床研究の結果をもとに先住効果(種の移入順序が群集に及ぼす影響)といった生態学的観点から、乳児期の腸内細菌叢の形成メカニズムやプロバイオティクスやプレバイオティクスの効果について考えたい。...and more

ヒトミルクオリゴ糖(HMOs)は母乳に含まれる多様な構造のオリゴ糖であり様々な有用性が示唆されており、注目を集めている(図 1) 。 一方でHMOは人工ミルクの原料となる牛乳など他の哺乳類の乳汁には一部の成分しか含まれないため、HMOを人工的に製造し、粉ミルクに添加することで母乳に近い性質を達成できると考えられ、安価で高品質なHMOの生産が求められている。これまでにHMOの様々な製法が試みられていたが、天然からの抽出は前述の通り種類や量に限りがあり、化学合成による生産も、2’-フコシルラクトース(2’-FL)など複数のHMOで合成に成功しているものの、HMOは多くの水酸基を保有するため、位置や立体選択的に糖鎖を結合していくためには多段階の保護、脱保護が必要であり工業的製法としては依然課題が多い。位置、立体選択性という観点では、生物の有する酵素を用いた反応が最適であり、現在HMOの工業製法は酵素を用いた生物学的な製法が一般的となっている。 ...and more

シアル酸は、1936年にBlixによりウシ顎下腺ムチンから単離され、それ以来50種類以上の分子種のシアル酸が同定されている。シアル酸は炭素原子9個からなるカルボキシル基を有する負に帯電した酸性アミノ糖類のノイラミン酸誘導体の総称であり、5位の炭素の修飾によって、主にN-アセチルノイラミン酸(Neu5Ac)、N-グリコリルノイラミン酸(Neu5Gc)及びデアミノノイラミン酸の3種類に分類できる。シアル酸は、種々の生命現象と密接に関連し、ヒトの脳や神経系の発達促進、免疫調整などに欠かせない機能性糖質である。また負の電荷と親水性により、赤血球の安定化や血液成分の凝集を防ぐ重要な役割を担っている。

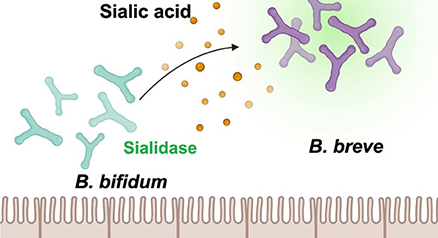

一方、シアル酸は、哺乳類に共生する細菌、ウイルス、真菌などの微生物の増殖や定着とも関連し、宿主と微生物の共生関係を理解するうえで重要な糖成分である。本記事では、腸内マイクロバイオームによるシアル酸代謝と宿主の生理状態に及ぼす影響について述べたい。 ...and more

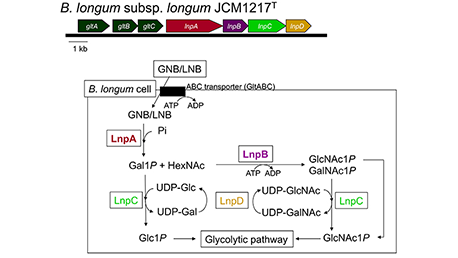

母乳中に豊富に存在する難消化性オリゴ糖(ヒトミルクオリゴ糖;HMOs)はビフィズス菌を選択的に増殖促進させるプレバイオティック効果を持つため、多くの場合、母乳栄養児の腸内ではビフィズス菌の存在量が50 %以上を占める菌叢(ビフィズスフローラ)が形成される。この状況に鑑みて、近年、HMOsの乳児用調製粉乳への添加が進み始めている。特に、フコース修飾を受けているHMOs(フコシル化HMOs)の一つである2ʹ-フコシルラクトース(2ʹ-FL)は、最初に乳児用調製粉乳への添加が認められたHMO分子種であり、国内外で注目を浴びている。本稿では、ビフィズス菌において見出される多様なフコシル化HMO利用戦略をビフィズス菌が有する糖質加水分解酵素およびトランスポーターに焦点を当て紹介すると共に、乳児用調製粉乳へのフコシル化HMOsの添加の意義をビフィズスフローラ形成の観点から考えたい。...and more

母乳栄養乳児の腸内にはビフィズス菌優勢な菌叢が形成され、その腸内細菌叢が健康に有利に働くことが知られている。1899年のビフィズス菌発見当初から母乳中のどの成分がどのようにしてビフィズス菌優勢な菌叢を形成させるかを解明する研究が行われており、1950年代頃にはヒトミルクオリゴ糖がビフィズス菌増殖因子として作用することが報告された。しかしながらヒトミルクオリゴ糖の複雑な構造がビフィズス増殖メカニズムの解明を拒んでいたが、21世紀に入り、ビフィズス菌のヒトミルクオリゴ糖資化についての系統的な理解が急速に進んだ。本論では、ヒトミルクオリゴ糖のビフィズス菌増殖因子としての研究に関する歴史的経緯および現状を紹介する。...and more

人乳は7%の糖質のうちの80%をラクトース(Galβ1-4Glc)、20%をミルクオリゴ糖が占めている。ミルクオリゴ糖の濃度は常乳で12〜13 g/L、初乳で22〜24 g/Lであり、ラクトース、脂質に次ぐ3番目の固形成分であるが1、実はおどろくほどに高い。ヒトミルクオリゴ糖(HMOs)はごく少数の例外以外は還元末端側にラクトース単位を有し、N-アセチルグルコサミン(GlcNAc)、ガラクトース(Gal)、フコース(Fuc)、N-アセチルノイラミン酸(Neu5Ac)が結合している。現在までに約250種類が分離され、そのうちの約170種類が構造決定されている1。乳児による母乳摂取後、ラクトースは小腸上皮でラクターゼによって加水分解を受け、吸収されるのに対し、大部分のHMOsは消化吸収されないで大腸に到達し、そこで栄養因子以外の重要な生理的役割を担っている2,3。実験的証拠に基づいて提案される機能は、有用性腸内細菌ビフィドバクテリウムの増殖定着促進、病原性細菌・ウィルスへの感染防御、抗炎症性などの免疫調整作用、壊死性腸炎予防と腸管バリア機能、脳神経系の活性化、などである3。本シリーズは、その中でもビフィドバクテリウムによるHMOsの代謝と宿主・腸内細菌クロストークへの役割、その産業的実用化への取り組みなどを中心に、近年ダイナミックに展開されるようになった物語の展開と、今後への展望を中心に、第一線の研究者による熱い思いを連載する予定である。まずは第1回目として、このシリーズ著者以外の研究者による国際的な研究状況を概論として紹介する。...and more