氏名:笠井 献一

東京⼤学理学部⽣物化学科卒業。⽣物物理化学研究所(パリ、フランス)研究員、北海道⼤学薬学部助⼿・助教授、帝京⼤学薬学部教授を経て、現在は帝京⼤学名誉教授。

ヌクレアーゼ、プロテアーゼの研究から脱線して、レクチンに⼿を出したら、糖鎖⽣物学にトラップされてしまいました。そのおかげで⽬からうろこが落ちる経験をたくさんさせてもらいました。

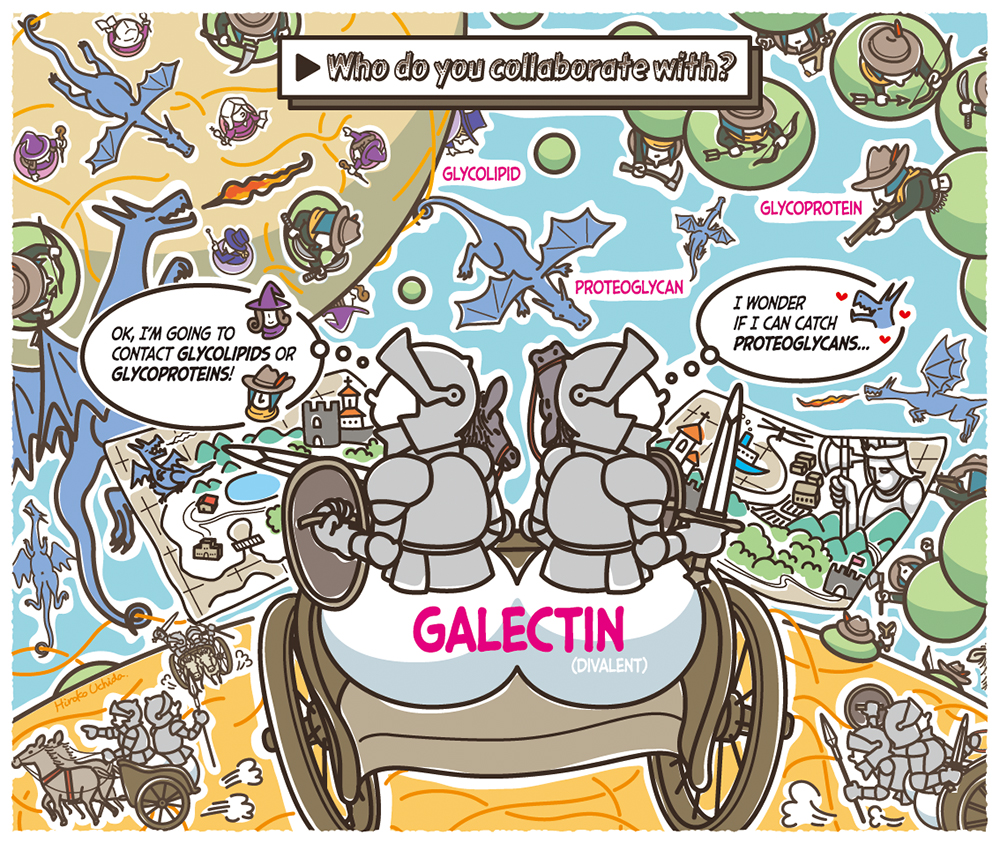

ガレクチンはずいぶん有名になったが、あいかわらずわかりにくい分子である。登場する舞台は多岐にわたるが、主役らしいふるまいはあまり見せない。天職は脇役のようだが、いないと絶対に困るメンバーだ。いろいろな相手とつきあうが、その条件は、素性(たんぱく質か、脂質か、プロテオグリカンか)や地位はどうでもよく、お気に入りの衣装(糖鎖)さえまとっていればよい。だから細胞外たんぱく質だったら、ほとんど(1万種類以上)が相手になりうる。ただし、あまり深いつき合い方はしない。ガレクチンの本質がとらえにくい原因のひとつが、こうした広くて浅い社交性にある。この講話では、こうした点を踏まえて、いくつか基礎的なことを再点検してみよう。

ガレクチンを俯瞰する (Illustrated by Hiroko UCHIDA)

ガレクチンを俯瞰する (Illustrated by Hiroko UCHIDA)生命を支える究極の基盤は、生体分子の相互作用である。その中でも厳密な特異性と強い結合性をもつものが、生命の確実性、信頼性、再現性を保証している。主にたんぱく質がそれを受け持っており、酵素と基質、シグナル分子と受容体、抗原と抗体など、ぴったりした鍵と鍵穴のような関係で理解されてきた。

しかし生命は、弱く、かつ特異性がゆるい相互作用も多用している。その中にレクチンによる糖鎖の認識も含まれる。弱さやあいまいさは、美徳とは認められにくく、過小評価されがちである。結合体が壊れやすいので、見つけにくいし、有力な研究手段も乏しい。正当に評価されないことが多いが、実際は生命の本質に密着した不可欠な要素である。決して軽く見るべきではない。

たとえばたんぱく質が仕事をするとき、強く結合する本命のパートナーばかりでなく、それ以外のいろいろな分子も一過性に結合し、影響(促進や抑制など)を与えることが多い。しかしそうした補助分子の結合力は弱いので、プルダウン法などでは捕捉できず、ほとんど見逃されていると思われる。

私たちの体内の状況は、様々なセンサーで常時モニタリングされている。分子の増減を検出するセンサーの場合、結合部位で対象分子を検知したら、すぐに結合部位をからにして、次の分子の到来に備えねばならない。もしも強い力で結合させると、すぐには追い出せないので役目を果たせない。弱い力で結合させる方が目的にかなっている。

細胞膜には主成分のリン脂質のほかに糖脂質が含まれ、それらが弱い相互作用で集まった領域に、たんぱく質も寄ってきてラフトなどができる。これが様々な重要な活動のセンターになる。

強くて厳しいものだけが偉いということはない。弱くてルーズな相互作用が、多様な場面で、あまり知られることなく、生命の重要業務を支えている。

弱い結合のメリットは、持続性がないことにある。弱い結合は解離定数(Kd)が大きい。Kd = k-1/k+1だから、k-1(解離の速度定数)が相対的に大きく、結合状態が短時間で終わる。このことが生命活動にとって重大な意味をもつ。

生命は動的で、刻々と変化する状況に迅速・的確に対処せねばならない。生体調節現象の多くは一過性なので、いろいろなシステムのスイッチをこまめにオン・オフすることが求められる。スイッチ・オンに分子同士の結合が利用されることは多い(たとえばエフェクター分子とたんぱく質の結合)。こうして起動したシステムは、目的が果たされたら、なるべく早くオフにしなければならない。

生命はいろいろなやり方を工夫しているが、結合物がすぐに解離してくれればいちばん簡単である。強い結合は一般にK-1が小さいので、離れるまでに時間がかかる。素早いスイッチ・オフには、弱い相互作用の方が向いている。

組織構築や抗原抗体反応など、結合物を持続させたい場合は、強い相互作用が望ましいが、動的現象を制御するには、弱い結合の方が適している。

弱い相互作用は、概して特異性が甘い。たんぱく質の鍵穴に遊びがあって、構造が多少違うものでも、パートナーとして受け入れてしまう。たとえばレクチンはいくつもの糖鎖を結合する。もちろん結合力には差があるが、強いほど有利とは限らない。結合力が弱い糖鎖でも、数が多ければ結合できる確率が高まる。強い相互作用では、常に特定のエリートが選ばれるが、それとは対照的で、ありふれた糖鎖であっても、選ばれるチャンスに恵まれる。

これでは因果関係があいまいになり、予定調和や既定路線が崩れるという危惧もあるだろう。しかしこれはデメリットとは限らない。生命体は常に想定外の危機に遭遇するリスクを抱えている。ワンパターンの対応では、そうした異常事態を乗り切れず、破綻する可能性が大きい。いざというときに、第二、第三の選択肢があるのは、危機管理として大事なことである。

弱くて甘い相互作用は決して劣ってはいない。特徴をうまく利用すれば、驚くほど役に立つ。たとえばHPLCでよく使われる疎水性カラムは、何十種類もの分子をきれいに分離できる(分解能が高い)。その理由は、極端に弱く、特異性がほとんどないことにある。結合解離が極めて速いので、カラムを通過する間に何万回も点検作業が繰り返され(理論段数が膨大)、その結果、結合力のごくわずかな差が大幅に拡大されるからである。特異性がほとんどないので、適用できる対象物質も幅広い。さらに、性質が違うカラムを2種類使って、データを2次元に展開すれば、識別能が飛躍的に高まる。

生物も同じ原理を利用して識別をしている。たとえば嗅覚である。数十万種類ともいわれる匂い分子を、はるかに少ない嗅覚レセプター(人では約400種)でかぎわけている。嗅覚レセプターは特異性が甘く、複数の匂い分子を結合する。また複数のレセプターが1種類の匂い分子を感知する。それらからのデータを、脳が総合的に処理して、驚くほど細かい識別を達成している。具体的なメカニズムは未解明だが、2次元解析を多次元に拡張したようなことをやっているのだろう。分析化学者が2次元解析を思いつくよりもはるか以前から、生物は認識の解像度をこの原理を使って高めていたのだ。また結合力が弱いことも、レセプターの早期回復に貢献するのだろう。

特異性が甘いセンサーを複数使って、驚くべき識別能力を発揮することは、味覚や色覚も同様である。

情報糖鎖は、細胞外交(細胞の接触、情報交換、交易、組織構築、防衛、その他)にとって不可欠な物質である。地球上に多細胞生物が生まれたとき、個体内での細胞外交は最重要課題になり、それを支える物質として糖鎖が選ばれた。細胞はさまざまな複合糖鎖でくるまれている。また細胞外で働くたんぱく質のほとんどに糖鎖がついている1。

ここでは糖鎖の役割の各論はしないが、俯瞰的な意義をひとつ挙げておこう。それは、細胞およびたんぱく質の画一性を解消させ、不ぞろいにすることである。クローンのメンバーに個別性を与えて、多様化してしまうのである。

多細胞生物では、すべての細胞が複合糖質の衣をまとっている。糖鎖生合成はかなりいい加減なので、同じ種類の細胞であっても、衣装のデザインに微妙な差が生じ、レクチンやその他の糖認識たんぱく質から見れば、つきあいやすさに差がつくことになる。

ある種の細胞増殖因子はプロテオグリカン結合部位をもち、シグナル伝達の際に、これを介して補助や調節を受けている。コロナウイルスのスパイクには、ACE-2結合部位のほかに糖鎖結合部位もあり、細胞への感染効率を高めているらしい。細胞ごとに表面糖鎖が微妙に違えば、シグナルに対する応答性、病原体に対する抵抗性などが、細胞ごとにばらつく。こうした多様化が、生体のしなやかさ、したたかさに貢献し、危機管理能力を高めている。

たんぱく質は厳しい品質管理により、均一で個体差がないいわばクローン物質として作られる。ところが細胞外で働くたんぱく質は、糖鎖を植えつけられて、せっかくの均一性がだいなしになる。この結果、それぞれの運命に差が生まれる。派遣先、協力者、寿命などが影響を受け、同じ機能を持っていても、最終的な成果に多様性が生じる。

生命の基盤には画一性が必要だが、環境変化に耐え、生き残り、進化するためには多様性が求められる。糖鎖の大事な役割のひとつとして、画一性から多様性への転換を推進することがあるのだろう。

レクチンの結合力は、抗体などとくらべると概して弱く、Kdが10-4~10-6 M程度のことが多い。レクチンと糖鎖の結合をきっかけとして始動する生命現象は少なくない。こうしたスイッチのオン・オフの目的には、この程度のKdが適しているのだろう。

またレクチンの特異性は、酵素やシグナル分子受容体などにくらべると、概して甘い。セレクチンのように特異性が厳密なものもあるが、白血球の誘導という目的に特化したためで、やや例外的といえよう。

多くのレクチンは、たんぱく質界のドン・フアンで、いくつもの糖鎖とつきあう。それらに対する結合力はかなり似たり寄ったりなので、どれかひとつを本命と特定できない。レクチンがこのように浮気体質なのはなぜだろうか。

おそらく生命が第三の情報媒体として糖鎖を選んだことに起因している。糖鎖は問題だらけの高分子で、設計図も合成装置もなしで作られ、構造がやたらと多様になるし、特定の構造を必ず作れる保証もない。こんな困った媒体を利用するには、厳密な特異性ではなく、ある程度似てるものをまとめてパートナー扱いするのが現実的な解決策だったのかもしれない。

ところがその後の生命の歴史で、レクチンの結合特性を向上させるような分子進化はなかったようである。中途半端な結合特性が、むしろ多様性、柔軟性、弾力性などに貢献し、生命のふところを深めることになったからだろう。そして今やむしろ有用な性質として定着している。

ガレクチンはレクチンの典型のような存在で、弱くて甘い結合特性をよりどころにして、想像以上に多様な生命活動に関与していると思われる。

ガレクチンは10種類以上見つかっているが、認識する基本単位はラクトースおよびN-アセチルラクトサミンである。したがって主な標的はラクトシルセラミド、複合型のN型糖鎖などとなる。これらがいろいろ修飾されると、各ガレクチンによる認識のされ方に特徴がでる。ガレクチンのファミリーメンバーの個性(各種糖鎖に対する結合力)は、フロンタルアフィニティクロマトグラフィー法2で詳しく解析されており、ガレクチンを理解するための貴重な情報源となっている3。

ここではごく一部だけに触れておく。複数の認識二糖を含む枝分かれ複合型N型糖鎖に対しては、どのガレクチンも結合力が高まる。これは局所的に認識単位が高濃度になるからだろう。一方、ポリラクトサミン鎖については、いくつかのガレクチン(ガレクチン-3、ガレクチン-9など)は、認識二糖の繰り返しが増えるほど結合力が高まる。これらのガレクチンは鎖上をすべるのかもしれない。ケラタン硫酸の硫酸化度の低い部分にもガレクチンは結合する。

このように細胞をとりまくグライコカリックスの至る所に、ガレクチンが結合する複合糖質が分布し、また至る所に遊離の糖たんぱく質がただよっている。ガレクチンがそのような場に派遣されると、それまでは無関係だったこれらの分子たちを次々と絆で結びつける。

ガレクチンは複合糖質のアグリコン部分を問題にしないので、糖たんぱく質か、糖脂質か、グリコサミノグリカンかなどを選り好みしない。糖たんぱく質についても、何の仕事をするたんぱく質かを問わない。絆の結ばれやすさや持続性を左右するのは、糖鎖部分の構造だけである。

ガレクチンと糖鎖の結合体のk-1はどのくらいなのだろうか。かつてBiacoreのセンサーチップにガレクチンを固定化し、ガラクトースを含む糖鎖を流して測定を試みたことがあるが、結合・解離が速すぎてデータが取れなかった。センソグラムを見ると、共鳴度がほぼ垂直に上昇、あるいは下降するので、結合体の半減期(k-1に反比例)を読み取るのも無理だった。Biacoreを使って糖鎖に対するガレクチンのKdを求めた報告はいくつか見られるが4-6、速度定数にまでは触れられていない。一部の特別な例では、解離がひじょうに遅い糖鎖も見られるが、一般的にガレクチンは糖鎖をすぐに離すようである。

大ざっぱに推定するしかないが、単独の糖鎖がガレクチンの結合部位と相互作用する場合、1秒にも満たない短時間内で離れるように見える。いたって未練がましくないたんぱく質といえる。しかし分子の世界では、このくらいの短時間でも、一仕事するには十分かもしれない。

糖鎖側を固定したセンサーチップにガレクチンを流した場合のデータも報告されている4-6。この場合は、結合も解離もはるかにゆっくり起っていて、k-1およびk+1の測定も可能である。上の結果とかけ離れているが、固定するのがレクチンか糖鎖かで、起こる現象は違ってくる。ガレクチンは2価として行動するので(プロト型は2量体、タンデムリピート型は結合部位を2個もつ。ガレクチン-3は例外)、この実験条件下では多価相互作用が起こる。固定化糖鎖密度が高ければ、たんぱく質は拡散が遅いので、再結合も起こりやすい。離れにくくなるのは不思議ではない。

こうした現象は、ガレクチンが細胞表面に到来した場合を彷彿させる。認識二糖が密集している領域では、個別の結合部位の結合力は低くても、2価の特徴が発揮され、滞在時間は長くなり、影響も長続きするだろう。

ガレクチンが細胞表面に「格子」を作ると提唱されている。この言葉はがっしりと安定した構造を連想させるが、格子内のいたるところで、秒以下の単位で結合解離が繰り返されている。ガレクチンが関与して作る構造体は、柔軟で、常にゆらいでいると考える方がよいだろう。

ガレクチンは、たとえばジスルフィド結合がない、糖鎖がないなど、細胞質たんぱく質として分子設計されている。いつ、なんのために、どうやって細胞外で働くようになったのかは、いまだに説明がついていない。細胞外は酸化的環境なので、遊離のSH基が酸化されたり、ジスルフィド結合ができたりして、多くのガレクチンは比較的短時間で結合力を失うだろう。ガレクチンの活動期間は短めに設定されているようだ。

糖鎖がついていないので、細胞外の糖結合たんぱく質からは干渉を受けず、フリーランスとして活動できる。一方、グライコカリックス内に入れば、ひんぱんにトラップされるだろう(親和性吸着体の中にいるような状態)。それでも比較的短時間で脱出して、別の糖鎖へと渡り歩くことを繰り返してゆく。その遍歴のどこかで、なんらかの現象を始動させるのだが、なぜそれが選ばれるのかはまだ説明がつかない。

ガレクチンのパートナー選択は、不確実性が二層構造になっている。一層目は糖鎖の選択のあいまいさ、二層目はその糖鎖を載せた複合糖質の種類を問わないことである。これではガレクチンの影響を受ける分子が際限なく広がり、収拾がつかなくなってもおかしくない。しかし実際には、多くの研究報告が、特定された現象にかかわりをもつ責任分子だと指摘している。どんなプログラムが、カオスではなくて秩序へと収斂させているのだろうか。この謎がいつになれば解けるのか、まだ先は見えない。