氏名:秋光 和也

香川大学 理事・副学長 国際希少糖研究教育機構 機構長

1992年ミシガン州立大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。MSU-DOE Plant Research Laboratoryで2年間ポスドク研究員後、1994年より香川大学農学部で教鞭をとり、希少糖学や植物病理学が専門。2021年農学部長を経て、2023年より現職。

氏名:勝田 康夫

松谷化学工業株式会社 執行役員 研究所長

1988年 島根大学農学部農芸化学科卒業、同年松谷化学工業株式会社に入社、研究所に配属、

でん粉分解物、難消化性デキストリン、希少糖等の研究開発に携わる。2019年より現職。

氏名:曽根 祐介

香川県商工労働部産業政策課 課長補佐

2000年 筑波大学第三学群工学システム学類卒業。民間企業で20年間勤務した後、2020年

香川県庁に入庁。危機管理総局、環境森林部を経て、2025年より現職。

希少糖シリーズ「Rare Sugars」は、自然界における希少糖の位置付けや歴史を紹介した第一回「希少糖とは」から始まり、次に酵素法を用いた全希少糖の生産技法を体系化した「イズモリング」の基本概念とその進化を紹介した。それに続いて、希少糖結晶構造の物理化学的特性や、イズモリングによる希少糖生産方法とそれを担う各生産酵素の特徴、さらに生産された各種希少糖の用途開発についてそれぞれ概説してきた。希少糖の用途開発については、抗がん作用や糖尿病および肥満症などへの医療分野での創薬開発、化粧品分野等を含むアンチエイジング作用開発、食品分野や農業分野で利用するための機能開発等を紹介した。本報では、これら多岐に渡る用途開発から出た研究成果を実用化に向けて進めるために、産官学がそれぞれの立場でどのように連携してきたかを取りまとめた。地方発のイノベーションが社会実装されるに至った軌跡として、希少糖実用化に向けて一致団結した地域連携の歩みを紹介し、産官学連携が事業化にどのようなインパクトを残したかを示したい。

香川地域では、古くから白色の3つの特産物を合わせて「さぬき三白」と呼んでいる。「白」でまとめた三つの特産物を示しており、サトウキビからの「砂糖」、塩田で生産される瀬戸内の海水由来の「塩」、塩害に強いとされ、海沿いの土地でも収穫が期待された「綿」が、この三白にあたる。温暖で雨が少ない地域の気候に合致した作物であった「サトウキビ」と「綿」、また海岸線に広がり、雨が少なく、塩田を作り易かった環境特性を生かした「塩作り」は、定着までには大変な苦労があったと想像されるが、理にかなった地域活性化イノベーションであったと考えられる。ここでは三白の中から、香川地域における「砂糖」の歴史について概説する。

高松藩は禄高十二万石で、決して財政的に傑出した藩ではなく、むしろ降雨が少なすぎて、干ばつ等の天災による財政難に悩まされていたようである。その藩史の中で、1739年に29歳で第五代藩主となった松平頼恭(よりたか)は、温暖地を好み、干ばつに強く、潅水必要量が少ない作物として、サトウキビ栽培に着目した。当時、みりん・蜂蜜・甘酒・干し柿などが、庶民の一般的な甘味料であり、「砂糖」は鎖国下における輸入品で、高価な貴重品であったため、藩財政の立て直しに向けた切り札として、砂糖製造研究が始まった。以下、渡辺氏が1964年に取りまとめた著書1の中から、関連部分を抜粋して紹介する。藩主・頼恭は、最初は江戸から専門家を招いたようであるが、上手く進まず、当時の藩医・池田玄丈に研究を託した。早速検討を始めた池田玄丈を手伝った高松藩士が、後に長崎・江戸に出た19歳の平賀源内(香川県さぬき市志度の生まれ)であった。平賀源内は、1763年の著作「物類品隲』(ぶつるいひんしつ)2の中で、砂糖は輸入品であり、極めて高額な商品であるが、国内の気候環境でもサトウキビ栽培は可能であることを指摘し、サトウキビを絞り、糖汁を得る手法も図示しているが、その素地は高松での経験によるものと想像される。やがて、病没した池田玄丈の研究は、弟子の向山周慶に引き継がれ、開始から50年以上に及ぶ長い研究の結果、1803年に第八代藩主頼儀(よりのり)に、待望の白砂糖、氷糖、紫糖、霜糖などの生産の成功を報告するに至った。その後、県内でサトウキビの栽培・製糖を進め、はじめて大阪に出荷した際には、「讃岐の白砂糖は雪のように白く、味も良く、舶来品に劣らない」との高評価を受けたそうである。農務顛末・農商務省編纂資料等によると3、讃岐におけるサトウキビの1790年の作付面積は僅か一町歩(約1ヘクタール)であるが、1836年には千三百七十八町歩、1866年には八千町歩と、飛躍的な発展ぶりが伺える。頼恭の決断から、長い苦労を経て世に生まれた讃岐の白砂糖は、良質で、舌触りも良く、甘みも上品であり、19世紀後半頃までは国内需要を賄う生産量を供給できたようである3。今日でも郷土の誇りである和三盆(わさんぼん)として、伝統は継承されているが、和三盆の産地は、向山周慶の故郷の東讃地域(現在の東かがわ市引田近辺)のみとなっている。讃岐の白砂糖開発は成功したが、事業として安定するまでには、越えなければならないさらなる山が連なった。これと同様に、希少糖研究も実用化に繋げるために様々な山が続き、これらを乗り越えるために、後述のように産官学連携の強い支援が支えとなって進展した。

香川(讃岐)地域のみならず、香川大学と糖研究の関りも深く長い。讃岐の白砂糖への需要もだんだん低くなり、特に明治維新後は、安価な輸入糖が再度国内需要のほとんどをカバーし、産糖地(てんさい、サトウキビ栽培地等)や生産業者の国内強化は困難であった。その中で、ブドウ糖(D-グルコース)と果糖(D-フルクトース)からなる二糖の砂糖ではなく、グルコアミラーゼを用いて多糖のでんぷんから単糖のブドウ糖を工業的に生産し、「でんぷん糖」として使う試みが進められたが、ブドウ糖は砂糖の七割程度の甘味しかないため、大きく市場を動かすことは無く、抜本的な解決には至らなかった4。そのため社会的背景として、砂糖と価格で対応出来る甘味の強い素材候補として、砂糖の1.2~1.5倍の甘さを持つ果糖の大量生産技術の開発が、当時の糖産業界で望まれていた。1957年にはPseudomonas hydrophilaのキシロース・イソメラーゼが、D-グルコースからD-フラクトースを生産するとの報告が出て、でんぷん業界を中心に期待されたが、ヒ素存在下での反応であったため、食品利用は困難であると判断された4,5。その中で、香川大学農学部の山中啓名誉教授は、乳酸菌(Lactobacillus brevis)のD-キシロース・イソメラーゼが、ヒ素を加えなくても、D-グルコースや酵素の量を増やすことで、D-フルクトースに変換する事を発見し、京都府大で開催された日本農芸化学会関西支部会で発表した4。1961年10月であった。この発表は大きなインパクトを持ち、翌1962年1月の共同通信の記事を皮切りに、新聞・週刊誌や文芸春秋やオール読物のような文芸・小説誌等にまで取り上げることとなった4。「砂糖なみ甘いブドウ糖成功:香川大・山中助教授~明るい工業化」(同年1月13日読売新聞)、「“あまい転換糖”できる:香川大・山中助教授の研究~国内生産に足がかり」(同年1月13日産業経済新聞)等、当時の反響は大きく、日本発の先進成果は、世界にも響き始めた。山中名誉教授は、在外研究で米国ミシガン州立大学に向かい、後の米国微生物学会長・W. A. Wood教授の「結晶酵素(純粋な混じりけの無い酵素)を用いて、できるだけ多くの物理的・生化学的データを含めて、完全な内容にして論文化すべき」とのアドバイスを受けた。1965年に帰国後、教授に昇任され、さらに研究に没頭する中、翌1966年6月14日朝に結晶化に成功した。Wood教授のアドバイス通り、様々なデータをつけて1968年には論文化し6、その後もL. gayoniiのL-アラビノース・イソメラーゼ7等、酵素精製・結晶化や、イソメラーゼ反応における金属イオンの結合様式等で、世界に名だたる研究グループの一つとなった。山中名誉教授の発見後、ブドウ糖からの異性化糖の生産は、様々な研究グループの技術革新により低価格化に成功して、食品の工業的生産に用いられる甘味料は、サトウキビ由来の砂糖から、でんぷん由来の異性化糖にシフトし、米国ではさらに果糖の量を増やしたHigh Fructose Corn Syrup(HFCS)として、炭酸飲料メーカー等に大量に販売されるに至っている。

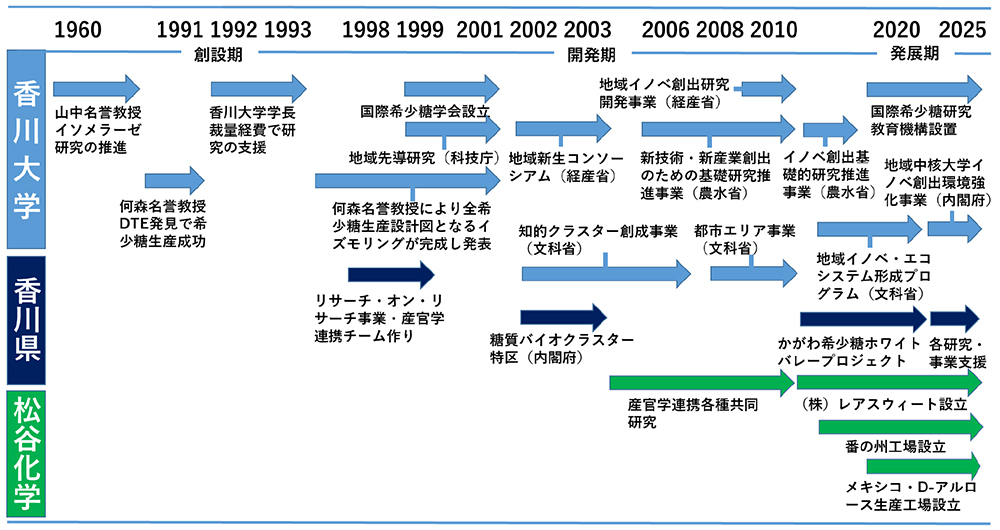

香川大学における山中研究室でのイソメラーゼ研究は続き、助手として1973年にAerobacter aerogenesのD-アラビノース・イソメラーゼの結晶化8、1975年にMycobacterium smegmatisのD-リボース・イソメラーゼの結晶化9を報告したのが、後の香川大学名誉教授・何森 健(いずもり けん)であった。山中名誉教授が著書で示すように、後継者と指名されていた何森名誉教授には、これまでの研究とは異なる新テーマを考えるように当初から話され、何森名誉教授は想像以上の新しい道を切り拓くことになる。岡山県玉野市出身の何森名誉教授は、当時四国の玄関口であった高松と、対岸の岡山県宇野市を結ぶ本州四国の主要交通路であった宇高連絡船フェリーを多用していた。新しいテーマを考えていた何森名誉教授は、瀬戸内海に着目し、フェリーエンジンの冷却水に使われていた水深数メートルの海水から分離された微生物を採集し、その微生物の一つからD-アラビノース・イソメラーゼを得たという10。D-アラビノースを含め、自然界にその存在量の少ない単糖を希少糖と呼び10、本シリーズでは第一章11で希少糖の自然界における位置付けや、希少糖(rare sugars)は何森名誉教授の研究対象を説明するための造語として世に生まれた話などが解説され、第二章・第四章では1991年の希少糖生産の最初のキー酵素D-タガトース 3-エピメラーゼ(DTE)を持つ微生物の発見から、全希少糖の生産設計図である「イズモリング」の構築に至るまでの詳細がまとめられている(図 1)11,12。これらの画期的な発見も、当初から広く受け入れられたわけではなく、自然界に僅かにしか存在しない単糖を生産する意義・理由が理解されるまでには、長い月日を必要とし、その間のご苦労は何森名誉教授の著書から読み取ることが出来る10。しかしながら、この間に研究成果の意義を明確に理解する研究者が世界で4名いた。ベルギーのゲント大学・Vandamme教授、フィンランドのヘルシンキ工科大学・Leisola教授、タイのチェンマイ大学・Saisamorn教授、英国のオックスフォード大学・Fleet教授がその4名であり、後にこのメンバーを中心に、約10名のメンバーとともに国際希少糖学会が設立されることになる。学会本部は香川大学に設置され、2001年4月10日が設立日であり、希少糖生産酵素の発見から十年の月日が流れていた(図 1)。

何森名誉教授の希少糖研究の創設期における理解者は、香川大学の歴代の学長であった。当初は外部資金獲得につながらなかった基礎研究であったが、その重要性に気づき、学長裁量経費で研究は続けられた(図 1)。やがて、香川県の外郭団体である科学技術振興財団(現在のかがわ産業支援財団)のリサーチ・オン・リサーチ事業(1998年)、科学技術庁の地域先導研究(1999~2001年)、経済産業省の地域新生コンソーシアム(2002~2003年)、そして香川地域が大きく舵を切る文部科学省の知的クラスター創成事業(2002~2006年)へと繋がっていく(図 1)。それぞれの事業の位置付けは、以下の通りである。学長裁量研究時代には、香川大学内の研究者により、希少糖の食品用途や健康志向の利用法を中心に、希少糖の多様な可能性が議論された。その議論をもとに、希少糖生産とその利用に関する産官学連携チーム作りがリサーチ・オン・リサーチ事業の下で進められ、地域先導研究では希少糖の有用機能に関する基礎知見の蓄積が開始された。その成果をもとに、地域新生コンソーシアムではバイオリアクターを用いたラボレベルを超えた生産技術の確立が開始され、その成果が知的クラスター創成事業の基礎となった。この時期は、希少糖研究のロードマップの中では研究シーズの開発期であり(図 1)、重要な着眼ポイントは、1998年からの数年間で後の産官学連携の地域体制の基礎が構築され、大学サポートで育成されたイノベーションのシーズが徐々に蓄積されて、後の実用化に向けて静かに動き始めた時期であった。

香川県の製造業における産業形態の特徴は、事業所/従業者数において、ものづくり基盤技術産業と食品産業で約50%を占め、中小企業を中心として広い産業分野がカバーされており、プリント基板表面処理剤、等方性高密度黒鉛、冷凍調理食品、建設用クレーン、鉄製金網、通信ケーブル、手袋類、うちわ・扇子などニッチトップも多い。香川県と糖との深い関係は上述の通りであるが、希少糖生産とその利用に関する産学官連携チーム作りが、1998年のリサーチ・オン・リサーチ事業(図 1)を契機に進められたことは特筆に値する。そのチームを主体に、文科省の知的クラスター創成事業(2002~2006年)は、知事を本部長として進められ、この間に希少糖の大量生産のためのコア技術、機能性の基礎研究データが蓄積され、香川大学でも希少糖生産ステーションの設置、大学院農学研究科(修士課程内)に希少糖科学専攻が設置、大学発ベンチャー企業・合同会社希少糖生産技術研究所の設立等の大きな動きが見られた(図 1)。さらに、2001年設立の国際希少糖学会の国際シンポジウムの開催支援等、国内外での希少糖研究の活性化にも、自治体として大きな役割を果たした。2002~2003年には経済産業省の地域新生コンソーシアムで、希少糖プロジェクト戦略委員会を設置し、内閣府の構造改革特区の認定第1号となる「糖質バイオクラスター特区」に選ばれるなど、D-アルロース生産の基盤技術の確立に向けた地域体制が整えられた(図 1)13。知的クラスター創生事業の期間中に、事業化が大きく進まなかったとの事で、知的クラスター創生事業の第2期には採択されなかったため、県内企業の関与が第一期の終盤でやや薄くなったが、2008年には都市エリア産学官促進連携事業(2008~2010年)に採択された(図 1)。当初、県外企業であった機能性加工でんぷんの国内最大手企業である松谷化学工業株式会社(以降、松谷化学と記載)が、県内に販売会社を設立して県内企業になり、2010年には希少糖含有シロップ生産のための工場を、香川県内に設置することが決まった。ここに至るまでには、香川大学との技術提携のみならず、香川県の積極的な誘致活動があり、月産 1000 トン規模の大型プラント開設への投資が進み、2016年には更なる設備投資も行われた。またこの間、2009年には経産省の地域イノベーション創出研究開発事業(2009~2010年)で希少糖含有シロップ開発が進み(図 1)、産官学連携の開発成果が具体的に表れ始めた開発期と位置付けられる。

さらに、2013年に10年計画で制定された香川県産業成長戦略では、6項目ある成長のエンジンとなる分野の第一項目「地域資源や伝統技術を活用した特徴ある食品・バイオ関連分野」に希少糖クラスターの形成が明記され、重点プロジェクトの一丁目一番地として、「かがわ希少糖ホワイトバレー」プロジェクトが掲げられた(図 1)。プロジェクトの中では、1)‟知の拠点形成”で産官学による希少糖研究の強化と国際希少糖学会での成果発信に努め、2)‟希少糖産業創出”で産業基盤形成の促進・新商品開発支援・産官学連携ネットワーク形成を目指し、3)‟香川の希少糖ブランドの確立”で県内外の各種見本市・フェア・イベントなどを通じ、「希少糖=香川県」のイメージを発信し、世界に通じる「香川の希少糖」ブランドの確立に向けたプロモーションが進められた。このプロジェクトの推進に伴い、香川大学での生産および多面的な用途開発が進み、知財戦略も確立していった。また、頑強な産官学ネットワークが構築され、川上~川下企業への商流が確立されていった。さらに、希少糖の認知度が向上し、販路も徐々に拡大された。広い産業における用途開発に向けて、香川大学では2014年に全学組織として国際希少糖研究教育機構を設立し、開設当初から10年の間、常に80名前後の教授陣を全学部からの併任教員として束ね、約60研究課題が同時に進展されている。同機構は、2023年に第12回地域産業支援プログラム表彰事業文部科学大臣賞を受賞し、同年より一層の地域連携を目指し、「地域連携部門」「事業化推進部門」を機構内に新たに設置した。この機構の成果を一早く事業化に繋げるために、県内企業に対する事業化のための支援事業も整備され、産業創出に向けた産官学連携は現在も進展している。この時期は、希少糖研究のロードマップの中の発展期であり(図 1)、密接な関係に構築された産官学連携体制が、希少糖という素材を用いた全く新規のマーケットを開発・発展させ始めた時期であった。

希少糖に関係する企業はたくさん存在するが、希少糖生産に関する香川大学のパートナー企業であり、機能性加工でんぷんの国内最大手企業である松谷化学との軌跡を、ここでは代表企業として紹介したい。同社は、兵庫県伊丹市に本社を置き、1919年創業の加工でんぷんのパイオニアで、同社の主力製品である難消化性デキストリンは、でんぷんを原料として同社が開発した機能性食材製品であり、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品への展開が良く知られる。

2003年春、同社の故・松谷英次郎社長(当時)がテレビのニュースで希少糖を知り、食品素材としての可能性を直感して、「香川大学に行って希少糖の話を聞いてこい」の一言で、研究所長と製造生産本部長が香川大学を訪問したことから、事業化に向けた連携の長い道のりが始まる。訪問当時は、上記の知的クラスター創成事業が既に開始しており(図 1)、香川大学・香川県は地域の企業群を中心に産官学連携チームを組んでいたため、県外企業の参画には消極的な状況からのスタートであった。しかしながら、同社は難消化性デキストリンでトクホを取得した経験を持ち、香川県内には希少糖を大量生産して、食品素材として商品化するためのノウハウや実績を持つ企業が限られていたため、同社の参入は必然的な流れであった。2010年には、希少糖の販売と普及啓蒙を目指して、香川県に(株)レアスウィートを設立し、文字通り香川県の県内企業として参画し、さらに2013年には瀬戸大橋の香川サイド・宇多津町吉田に位置する番の州臨海工業団地内に、大型生産プラントを開設するに至った(図 1)。同社では2011年からD-アルロース等を含む希少糖含有シロップを小規模生産・販売していたが、大型生産プラントの開設により、2013年から大規模販売を開始した。さらに、2019年には米国の企業と協業し、メキシコのケレタロ州に世界初の希少糖純品の大量生産工場として、D-アルロースの製造工場を竣工した(図 1)。同社は、香川県の番の州工場で製造したD-アルロース生産のための「酵素」をメキシコ工場に輸出し、その酵素を使って「アストレア®」(D-アルロースの登録商標であり、ブランディング戦略として他国製造のものとの差別化をはかっている)を生産している。2025年3月までに、国内では750社以上が3,700品目以上にD-アルロースを利用するに至り、国外では日本以外に15カ国以上でD-アルロースの販売が可能になり、グローバル展開の開始とともに、国際競争も激化してきている。

このように食品分野での希少糖の実用化は、D-アルロースの大量生産技術の確立と、原材料を最も安価に手に入れて、大きな市場へと結びつける方向で動き始めた。香川大学と松谷化学は、長年にわたるD-アルロースの大量生産技術開発および実用化への応用研究が評価され、2021年には日本応用糖質科学会の技術開発賞を受賞した。しかしながら、希少糖の用途は、食品分野に限らず、医療・農業・工業分野へと広がり、約50種類ある希少糖の中のどの希少糖がどの用途に最も適しているかを研究していく中で、D-アルロース以外の希少糖の生産技術の確立も必要となってきた。そのため、より多くの希少糖生産技術の確立と、基本知財の確保に向けて、2017年に採択された文部科学省の「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」で、様々な希少糖の生産技術の確立と、用途開発が産官学連携で進んだ(図 1)。農業分野では農林水産省の新技術・新産業創出のための基礎研究推進事業(2005~2010年)・イノベーション創出基礎的研究推進事業(2011~2013年)で、これまでの概念とは全く異なる農業資材の開発に向けた基本部分が確立された(図 1)。さらに、内閣府の地域中核大学イノベーション創出環境強化事業(2023~2025年)では、医療・農業・工業分野への展開に向けた地域企業との連携が促進され(図 1)、産業分野ごとに異なる開発スピードで、歩みを止めることなく、実用化に向けて一歩一歩進んでいる。

希少糖の甘味からイメージされるように、事業化は食品産業分野からスタートしたが、その用途は食品分野のみならず広い産業分野で想定され、香川大学では国際希少糖研究教育機構を軸にして、学部の壁を越えた連携研究が効率的に進めている。本シリーズでも、食品用途・医療用途・アンチエイジング用途・農業用途等の広い分野の研究成果を紹介し、いくつかの希少糖特性から想定される用途開発の中で、現在使われている糖質を希少糖に置き換えるコンセプト等で、様々な産業でのトライアル試験が進んでいる。産業分野により進捗スピードは異なる。食品分野ではすでにグローバル展開が開始されており、農業分野では展開直前に到達し、工業分野はシーズが整ってきた段階で、医療分野では長期の展望を持って推進している。様々な分野が異なる時間軸で同時進行し、持続性高く、長いスパンで希少糖の社会実装が進むことを期待している。そのための最大の味方は、希少糖研究で積み上げてきた産官学連携のタイトな関係であり、それぞれの持ち味を生かした進め方が、社会実装の実現には極めて重要であると痛感している。本誌における希少糖シリーズ連載の最終回として、希少糖開発に関係してきた産学連携の流れについて紹介した。本報には記載していないが、連携パートナーはもちろん自治体と特定の企業だけではなく、国レベルの支援や、様々な産業分野の数多くの企業との密接な連携構築の上で、希少糖研究や実用化開発が進展している。この場をお借りして、関係の皆様に厚く御礼申し上げたい。本シリーズは本報が最終回となる。以降は不定期連載として、希少糖の進捗を随時ご紹介させて頂ければ幸いである。