氏名:何森 健

香川大学国際希少糖研究教育機構 研究顧問、香川大学名誉教授

経歴:1965年 香川大学農学部農芸化学科卒業、1968年 香川大学農学部助手、同助教授、同教授、2003年香川大学希少糖研究センター教授、2008年 香川大学客員教授、香川大学名誉教授、香川大学農学部特任教授、2016年香川大学国際希少糖研究教育機構 研究顧問

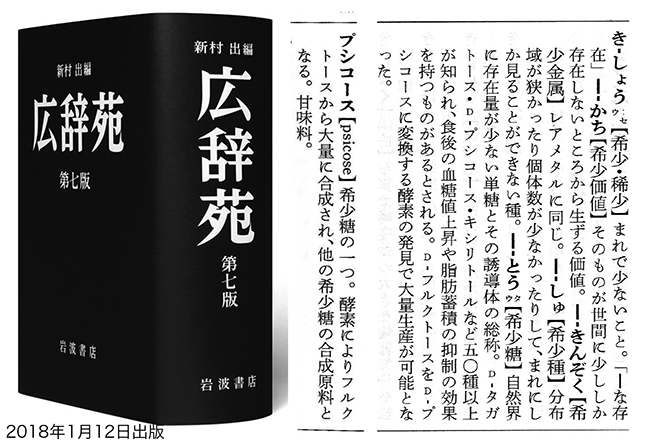

マイナーな単糖を「希少糖」という言葉を造って表した。造った言葉が一人歩きをしている。国際希少糖学会までできてしまった。さらに2018年の広辞苑第7版にまで採録された。学生達には「造語のすすめ」を講義で言っている。

希少糖の解説をシリーズとしてご紹介する。希少糖とはどのような糖のことかの説明から始め、希少糖の基礎的諸性質の説明へと進み、更にさまざまな分野における希少糖の用途開発の現状について、香川大学国際希少糖研究教育機構メンバーを中心とした産学官の専門家がわかりやすく解説する。

シリーズ最初の第一話は、「希少糖とは」と「希少糖の歴史」についてである。

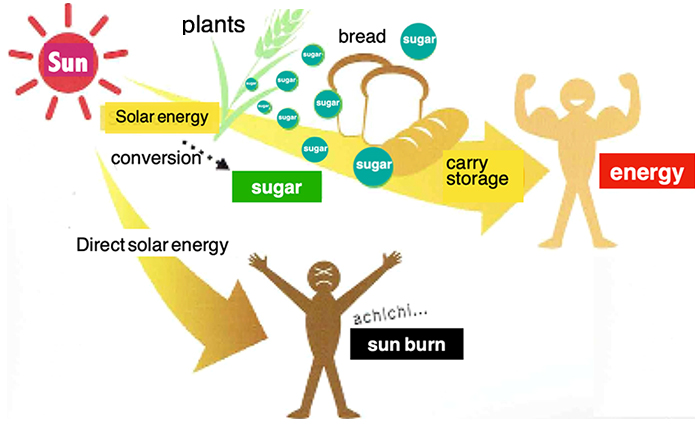

地球上の生物が生きていくためのエネルギーの源は太陽光線である。このことを人間の場合に当てはめて模式的に示したものが図 1である。人間は太陽光線を浴びても日焼けするのみで、生きるためのエネルギーとして太陽光線を直接利用することは出来ない。いっぽう植物は太陽光線のエネルギーから光合成によって糖を作り出し、光エネルギーを化学エネルギーとして糖に蓄積する。そして人間や他の多くの生物は、植物が蓄積した糖を摂取してエネルギーとしている。すなわち生物界での糖の大きな役割の一つは、太陽光線のエネルギーを糖に蓄積し地球上の生物へ供給することである。

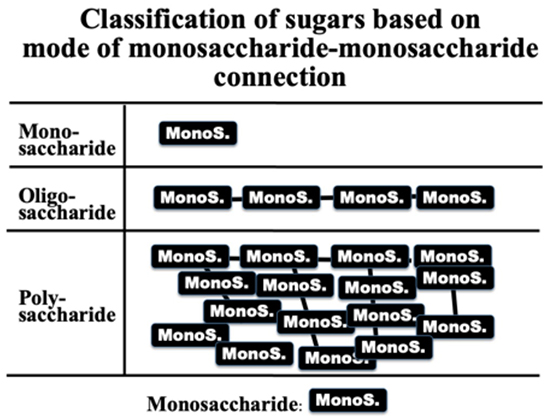

糖の分子は大きさによって、大きく3つに分類される(図 2)。単糖(monosaccharide)は、これ以上分解すると糖と呼べなくなる最小単位の糖。オリゴ糖(oligosaccharide)は、単糖が数個結合した少し大きな糖。多糖(polysaccharide)は、単糖が多数結合して高分子になった大きな糖。これらの糖はそれぞれの役割を持って自然界に存在している。こうした糖の役割と分類を踏まえた上で、「希少糖とはどのような糖なのか」その定義を次に説明しよう。

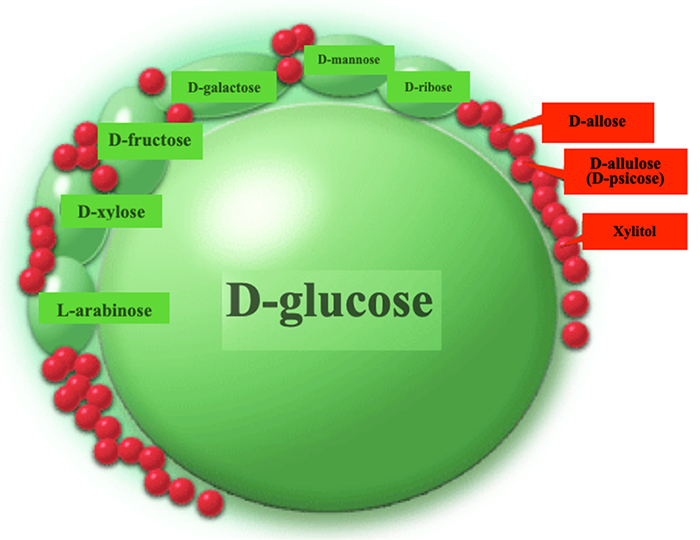

希少糖の定義は、2001年4月に設立された国際希少糖学会において「自然界における存在量が少ない単糖およびその誘導体」と確定された。これらの単糖はそれまで「非天然型単糖」とか「自然界に少ない単糖」など様々な言葉で表され、「生物化学辞典」では「非発酵性糖」と記載されていた。国際希少糖学会の定義による希少糖のイメージを図 3に示す。この図では地球上に存在する種々の単糖の量を円の面積で表しており、一番広い面積のD-グルコースが最も多量に存在する単糖、赤色の小さい丸はそれぞれ希少糖に分類される単糖で、D-アロース、D-アルロース(D-プシコース)、キシリトールなど多数の希少糖がある。

なお、この図は遊離の単糖の存在量を示したものではなく、多糖やオリゴ糖など単糖を含んだ物質を単糖単位まで分解した場合での量を示している。実際、自然界では遊離したD-グルコースの存在量は少なく、殆どのD-グルコースはα1-4結合したデンプンやβ1-4結合したセルロースなどの多糖中にあり、例えば土壌中には遊離のD-グルコースは殆どないと言ってよい。仮にD-グルコース粉末を土壌に添加したとすれば、無数の微生物が口を開けて待っていて直ぐに分解されてしまうだろう。図 3で比較的大きなグリーンの楕円で示されている他の糖についても同様であり、例えば、D-リボースは核酸の構成成分、D-マンノースはコンニャクマンナンの構成成分として自然界に多く存在する。

「非発酵性糖」のような物質の性質を含む用語からは、その物質の特徴をイメージすることができる。ところが希少糖の定義には物質を特徴づける「構造や機能」は含まれていない。代わりに「存在量」という概念が入っている。「単糖であること」と「自然界での存在量が少ないこと」が定義の要である。構造や機能を特定しないので、例えばキシリトールは希少糖に該当するかが、国際希少糖学会で議論された。キシリトールは自然界に多量に存在するD-キシロースを還元して大量に生産され、甘味料などとして利用されている。しかし、自然界でのキシリトールの存在量は少ないので希少糖であるとの結論となった。これまで様々な用語で言い表され、共通理解もなく漠然としていた一群の単糖が、「希少糖」という言葉で定義されたことが契機となって、系統的な研究が急速に進展したのである。

希少糖という言葉は造語であり、広く一般に用いられる言葉ではなかった。ところが希少糖の定義が確定されて以来、急速に研究が進展して多くの場面で「希少糖」の用語が使われるようになった。これを受けて、2018年の第七版の広辞苑には造語であった「希少糖」が新しく採録された(図 4)。希少糖については「自然界に存在量が少ない単糖とその誘導体の総称.・・D-フルクトースをD-プシコースに変換する酵素の発見で大量生産が可能となった」、プシコースについても「希少糖の一つ。・・他の希少糖の合成原料となる」と記載されている。

上述したように糖の重要な役割の一つは、太陽光線のエネルギーを地球上の生物が摂取できるかたちの化学エネルギーとして貯蔵・運搬することにある。では、希少糖はこのような大切な役割を果たしているだろうか。

図 1に示した光合成に希少糖が関与しているとは誰も思わないだろう。植物は太陽光線のエネルギーを根からの水(H2O)と大気中の二酸化炭素を原料としてD-グルコース(C6H12O6)を作る。光合成で作られる糖の大部分は生物のエネルギー源となる。自然界に微量しかない希少糖がD-グルコースのようにエネルギーを運ぶ役割を持つとは考えられない。光合成で作られることもなく、どんな役割を果たしているのかよく分からず少量だけ存在する糖が「希少糖」ということになる。

次章では、生物のエネルギー源にもならないような希少糖の発生起源について考えられることと,そのような希少糖に関する研究がどのように進められたのかについて記す。

現在の地球上で糖を含むほぼ全ての有機物は、元をたどれば植物を中心とした生物によって作られたと言ってよい。人類はその有機物からエネルギーを得て生命を維持しているばかりでなく、大量に存在する糖から科学の手法を使って多くの有用な有機物を作り利用している。希少糖も有機物であるから、やはり生物によって作られたものと考えられるが、詳細は明確になっていない。本章では未知の部分の多い希少糖の研究がどのように進んできたかを記す。まず、原始地球での化学進化による糖の生成についてから始めることにする。

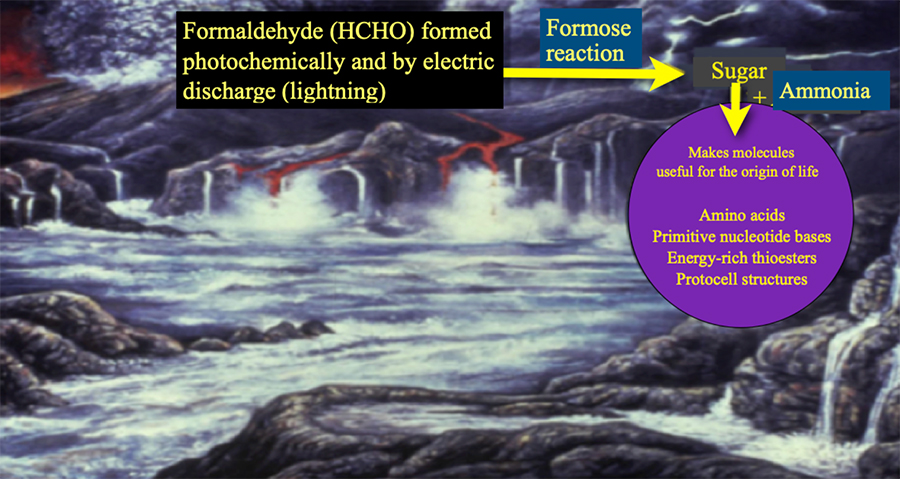

生命が誕生する以前、すなわち生命が誕生して有機物を生産する前の原始地球では化学進化によって有機物が作られたと考えられている。炭素原子が一つ(C-1)のホルムアルデヒド(HCHO)の水溶液であるホルマリンを高温、アルカリ条件下で処理すると糖を含む複雑な有機混合物(ホルモース:formose)が生成する。この反応はホルモース反応と呼ばれ、枝分かれした糖をも含む多種類の糖を生成することが原始地球を模した再現実験から明らかになっている。このホルモースに関する総合的な研究が、鳥取大学工学部の中島路加先生を代表者とする科学研究費の研究課題として採択され、日本全国のいろいろの分野の研究者が集まって進められた1。

この研究の最大の目的は、生物が利用可能な糖をC-1 物質のホルムアルデヒドから化学反応によって作ることにあった。また、反応機構や生成物の組成を明らかにすると共に、化学進化の観点から生命誕生の道筋を調べることも目標としていた。化学合成の分野では反応条件と生成物の分子構造の確認、酵素を用いた研究では生成物中の糖組成の決定、微生物利用分野では微生物によるホルモース利用の可能性の検討などが精力的に行われた。研究成果の概要は以下の3点にまとめられる。(1)反応条件を制御することで特定の化学物質を比較的多く作ることは可能であるものの、生成するのは枝分かれした糖や種々雑多な糖の混合物であり、生物に有用な特定の糖を作ることは困難である。(2)反応生成物をHPLC分析すると未知物質を含む多数のピークが検出され、ホルモースは極めて多種の糖の混合物であることが明確となった。さらに酵素で生成物中のD-グルコース、D-フラクトース、糖アルコールなどを定量すると、これらの糖は原料のホルムアルデヒドの1%以下の超微量しか生成しないことが明らかとなった。(3)微生物によるホルモース利用の研究では、ホルモースを分解できる単一の微生物を得ることが困難であったため、多種類の微生物が共生する土壌中での分解を熱測定の方法で検討した。その結果、D-グルコースが土壌微生物で分解される場合の約25%の熱発生が観測された。即ち、ホルモース中のどの成分をどの微生物が分解しているか不明であるが、ホルモース中の約25%は微生物分解することが確認された2。

以上の結果や他の研究からの知見を参考にすると、原始地球の化学進化で生成したと思われるホルモース中に微量のD-グルコースやD-フラクトースは存在しただろうが、現在の地球上に存在するような形態ではなかったと考えられる。化学進化の長い時間を経てD-フラクトースなど熱力学的に安定な単糖が蓄積され、生命誕生の基盤となったのであろう。そして、原始地球のホルモースの中にはD-グルコースやD-フラクトースと同様に希少糖も微量含まれていたと推測される。しかし現在の地球上でのような存在様式・組成でなかったことは確かである。生命誕生の後に多種類の糖の生産が始まったのか、それとも化学進化の過程で全ての単糖(希少糖)が生成して現在に至っていると考えるべきか…いずれにせよ、生命にとって最も都合のよい単糖が進化の過程で選ばれ、この選抜から落ちこぼれた単糖が希少糖となったという仮説は魅力的である。自然界における糖組成が現在のようになったのは何故か(なぜ希少糖は「希少」なのか?)、今後明らかにされるべき生命進化の重要課題といえよう。

参考までにNASA のアーサー・ウエーバー博士が描いた化学進化段階の地球の姿の想像図(図 5)を以下に載せておく。

46億年前に地球が誕生し、40億年前に生命が誕生した。生命誕生以前の化学進化の段階で希少糖が存在していたか否かは未解決問題としてひとまず置き、一気に時計を進めて現代に続く希少糖研究の歴史を概観してみよう。

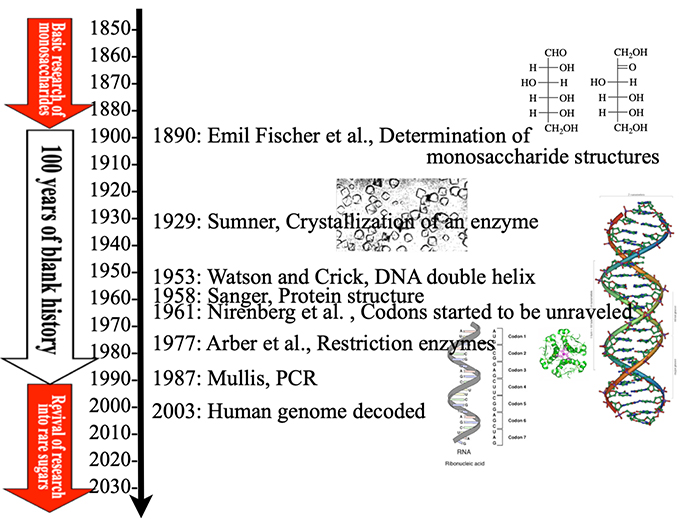

単糖は有機化学の研究において早くからの研究対象であったといえよう。1890年頃にはエミール・フィシャーらの膨大な研究によって全ての単糖の分子構造が確定され、名前も決められた。当時の研究者は彼らの素晴らしい研究成果で単糖の基礎的研究は完了したと感じたに違いない。その後の単糖研究の主流は、微生物を用いたD-グルコースからのアルコール・乳酸・酢酸などの生産メカニズムの応用研究へと進んだ。アルコール発酵は古くから醸造業として発展していたが、そこに微生物が働いていることは認識されずにいた。微生物の作用によってアルコール発酵が進むことを確実に証明したのがルイ・パスツールである。パスツールはアルコール発酵の研究過程で生命科学の基礎となる多くの事実を明らかにしている。その一つが、アルコール発酵中の容器の底にできる酒石酸結晶に互いに鏡像形のものが存在することの発見であった。これはキラル分子の存在を実証したもので、彼は生物がつくる有機分子の立体化学の確立にも大きく貢献したのである。

単糖研究の主流が人類に役立つ物質生産に関する応用研究であった頃、希少糖は研究者にとって魅力の無い研究する必要性もないものと見られたであろう。生物科学はその後、遺伝情報の伝達・発現など生命の根幹となる研究を中心に発展することとなる。メンデルの遺伝法則が再発見され、遺伝法則を担う生体物質の探求が競争的に行われた。そして、その物質がDNAと確定され、DNAが二重らせん構造を持つことも明らかとなった。このような大きな研究の流れの中で、単糖が研究対象として脚光を浴びることは無く、ましてや希少糖は論外であった。

図 6は生物科学の研究の歴史の概要を個人的にまとめたものである。単糖に関する基礎研究は1890年頃にエミール・フィッシャー等の研究で完成されたかに思われる。その後は生理機能を持つタンパク質や遺伝子DNAなどの高分子の研究が進み、生命の本質に迫る素晴らしい発展をとげ、バイオの世紀とも言われる21世紀に至っている。19世紀末から1990年頃までを図 6で「空白の100年」としたのは、生物科学の研究対象が主に高分子物質となってからの約100年間は研究者にとって単糖の研究は既に完成したもので、単糖についての基礎研究には殆ど関心が向けられなかったことを表している。こうした中で敢えて存在量の少ない希少糖に注目し、単糖の研究を復権させようという夢への挑戦が香川大学で始められた。幸いにも単糖研究の「空白の100年」の間に発展した遺伝子工学の手法が、単糖を復権させる手段として大きな力となっている。

バイオの21世紀の主役は高分子であり、機能を持つタンパク質と遺伝情報を担うDNAがその代表格といえる。いっぽう、21世紀幕開け2001年の第一回国際希少糖学会において定義された希少糖は「自然界における存在量が少ない単糖およびその誘導体」である。バイオの21世紀に、低分子であり存在量も少なく性質に関する情報も殆どない一群の単糖である希少糖についての本格的な研究が始められた。

研究するには、まず実験材料を用意しないと始まらない。ところが希少糖は殆ど販売されておらず、購入できるものでも非常に高価で、実験に必要な量を確保することは不可能であった。それゆえ、希少糖の研究は「希少糖をつくること」から始めなければならなかった。希少糖に生理機能や用途があるかは未知だったが「少量でも自然界に存在するものには何か意味・意義がある」という考えのもとで希少糖生産の研究がスタートした。希少糖をつくるに際して(1)原料、(2)道具、(3)設計図に関して以下のように整理した。

(1)希少糖をつくるための原料には、自然界に多量に存在して安く購入できる単糖(D-グルコース、D-フラクトース、D-ガラクトース等)を用いる。

(2)希少糖生産の道具としては、化学反応による合成か、それとも酵素・微生物を用いたバイオ反応かという選択となる。一般に単糖の化学反応では多種類の副産物が生成するので,酵素・微生物による特異的な反応で生産するのが良い。

(3)全部の希少糖を作るのには、何を原料とし、どのような反応で目的物を得るかの全体像を表す設計図が必要となる。

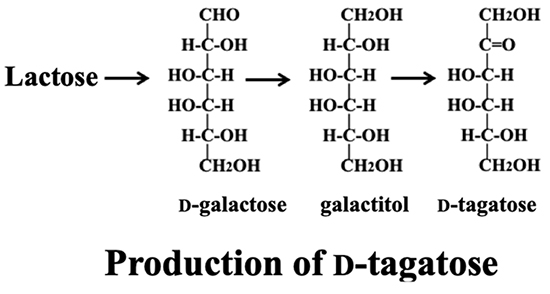

以上の観点から基本的な方針は直ぐに定まったが、希少糖をつくる酵素や微生物についての情報は全く無い状態で、まずは既知の酵素・微生物反応を利用することとして研究に着手した。こうして最初にできた希少糖はD-タガトースである(図 7)。乳糖の構成糖であるD-ガラクトースを原料とし、これを還元して galactitol にする。次にベルトランの研究を参考にして2位炭素を特異的に酸化する微生物を検索した。その結果、土壌中より比較的簡単に目的とする微生物が得られてgalactitol をD-タガトースに変換することに成功した3。

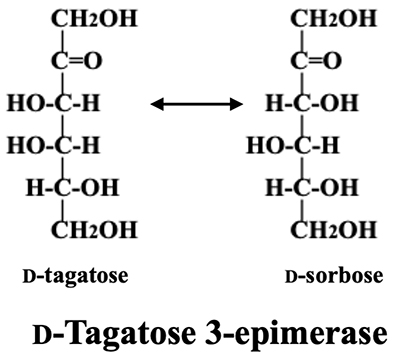

次に、報告例のある酸化還元酵素や異性化酵素を用いることで、他の希少糖をつくろうと試みたが、はかばかしい成果は得られずにいた。そんな時、香川大学農学部の食堂裏の土壌中から全く予期していなかった酵素を生産する微生物が見つかった。この微生物の酵素はD-タガトースの3位をエピ化するD-タガトース3エピメラーゼ(D-TE)であった(図 8)4。幸いなことにD-TEは基質特異性が広く、8種類ある全てのケトヘキソースの3位をエピ化する活性を有し、対応するエピマーを生産した。

D-TEはこれまで報告されたことのない、遊離ケトースの3位エピ化を触媒する新しいタイプの酵素であった。そしてこのD-TEの発見が、全ての希少糖を作るための生産戦略を図示した設計図(イズモリング)の作成へとつながったのである。