木全 弘治

Conference Organizer / 8th International Conference on Hyaluronan

愛知医科大学 先端医学・医療研究拠点

国立感染症研究所 エイズ研究センター 主任研究官

第8回ヒアルロン酸国際カンファレンス(HA2010)が、International Society of Hyaluronan Sciences, ISHAS の主催により、2010年6月6日から11日まで京都ブライトンホテルにて開催された。われわれの予想を上回る300人以上の参加者( 海外19カ国164名、日本142名;研究機関・大学181名、企業関係125名)が集まった。17のセッションに84の講演と160のポスター発表がおこなわれ、世界的なヒアルロン酸研究の広さと深さを反映する結果となった。ここでは、その中からヒアルロン酸研究における新たな発見、方向性に関した発表を中心に述べたい。

HA2010の概要は、Vincent C. Hascall, Bryan P. Toole, Carol de la Motte, Masaki Yanagishitaおよび Koji Kimataにより、Trends in Glycoscience and Glycotechnology誌に掲載されることになっている。本稿には、著者らの了解を得て、彼らの貴重なコメントの一部をそのまま引用させていただいた。

HA2010のプログラムおよび講演・ポスターの要旨は、ISHASのHPを参照されたい。

Dr. Endre Balazs

Dr. Vincent Hascall

このセッションでは、話題にのぼっている最近発見されたヒアルロン酸の新しい機能と代謝についての発表がされた。

Aimin Wangは、メサンギウム細胞が高糖濃度培地内で増殖すると、ヒアルロン酸合成酵素がPKCシグナリング経路によって細胞内コンパートメント(ER/ゴルジ体と輸送小胞)で活性化するというデータを発表した。合成酵素は、細胞質中の基質を利用して新たに合成されたヒアルロン酸をこれらの細胞内コンパートメントに蓄積させ、小胞体ストレスに誘導された自食反応を惹起する。細胞分裂の終止時におけるサイクリンD3の著しい上方制御により、ヒアルロン酸の細胞外への押し出しと単球接着性マトリックスの形成が開始される。ストレプトゾトシン糖尿病ラットモデルにおいて高血糖は、メサンギウム細胞の分裂、オートファジー、糸球体におけるヒアルロン酸マトリックスの形成を同じ機構で引き起こす証拠が提示され、このマトリックスでの炎症細胞の増加が、その後の糸球体腎障害とタンパク尿に密接に関係していることが示唆された。このメカニズムは、高血糖によって分裂する細胞のほとんどに生じる可能性が高い。

Sohkichi Matsumotoは結核菌(MTb)感染後のヒアルロン酸の役割の分析について述べた。 彼は肺に発現したヒアルロン酸合成酵素が主にHAS1であること、そしてHAS1の発現が感染後に上昇したことを発見した。興味深いのは、HAS2 ではなく、HAS1とHAS3によって合成されたヒアルロン酸が、トリ型結核菌にはできないが、MTbにはその成長を支持できるということである。データは、病原性マイコバクテリアが、本質的に宿主保護性の分子であるヒアルロン酸を利用して、気道で成長することを示唆している。

Ralf Richterは、規定サイズのヒアルロン酸製剤を固体担持型の脂質二重層に末端グラフト化する新しい方法を説明した。これは、厚さと水和特性が正常に保たれた細胞周辺膜のモデルを作るために開発されたものである。この方法は、異なるヒアルロン酸結合タンパク質が、どのようにしてヒアルロン酸フィルム膜の物理的特性を調整するのかを確定するために使用された。TNFアルファ−刺激遺伝子6(TSG-6)とインターアルファトリプシンインヒビター (ITI)は、ITIのコンドロイチン硫酸からヒアルロン酸に重鎖を共有結合のままトランスエステル化することによってヒアルロン酸を修飾する。TSG-6とITIは、ヒアルロン酸フィルム膜を収縮させ、力学的に安定させた。これとは対照的に、軟骨プロテオグリカンアグリカンとの相互作用は、フィルム膜の厚みを大きく増加させた。この方法は、ヒアルロン酸と生体的に関連した配列を持つCD44とLYVE-1といった、ヒアルロン酸に結合したり、また修飾するタンパク質の相互作用の定量的な研究を実施する上での、ヒアルロン酸の実験的プラットフォームを提供する。

Takeshi Fujiwaraは、ヒアルロン酸−CD44経路が、正常上皮細胞における紡錘体の配向制御に関与しているという最初の証拠を発表した。配向制御は、非対称細胞分裂による上皮組織の分枝形成とニューロン生成を含む、正常な生理的プロセスにとって重要である。2つの異なる表面に接触する部位からのシグナル伝達が、正常上皮細胞における紡錘体の軸を制御する上で不可欠である。先端表面膜および基底面膜からの高分子ヒアルロン酸−CD44シグナル伝達が、紡錘体の軸を基底細胞外マトリックスに対して平行、垂直、斜めにそれぞれを調整することで、制御していることを明らかにした。

このセッションでは、HASsの制御機構とそれに関する3つの機能、そしてヒアルロン酸分解酵素の存在に関する3つの報告がなされた。

Alberto Passiは、ヒアルロン酸の合成を直接測定することで、HASの活性を制御するメカニズムを提案した。測定は、リン酸の除去により活性を阻害するホスファターゼあるいはO-glcNAcを除去して活性を上昇させるペプチド:N-グリカナーゼのどちらかで処理した後の、細胞膜と細胞質膜から調整した小胞で行なう。彼はまたAMPキナーゼを用いた実験についても語った。AMPキナーゼは、細胞内のATP/AMPレベルを感知する上で重要であるが、HAS2を特異的に阻害し、ヒアルロン酸合成を減少させる。これは、ATPがUDP-糖基質の合成に使われるのを阻止するメカニズムによるという。

Toshiya Nakamuraは、ヒアルロン酸合成の阻害剤として知られる4-メチルウンベリフェロン(MU)と、12-O-テトラデカノイルホルボール 13-アセテート(TPA)が、HAS2のO-glcNAc修飾/リン酸化に及ぼす影響について述べた。上述のPassiの報告と同様に、ホスホキナーゼCのTPA活性化は、HAS2をリン酸化したのちにヒアルロン酸合成を上昇させるというメカニズムを支持する結果を得た。それとは逆にMUは、HAS2活性の調節に関与するセリン/スレオニンの部位のリン酸化をO-glcNAc修飾を促すことで、阻害する。

Shintaro Inoueは、Hyal酵素とは明らかに無関係で、CD44の関与も受けない新しいヒアルロン酸分解システムの存在の可能性を論証した。このシステムは、細胞機構に組み込まれていると考えられる。更なる研究が、ヒアルロン酸の異化作用に対するわれわれの理解に新たな展開をもたらす可能性がある。

関節痛におけるヒアルロン酸の抗侵害受容作用(痛み抑制作用)に関する発表が3つ行われた。しかし、残念ながら機構についての考察はなかった。

前回のチャールストンで開催されたHA2007では、このセッションのほとんどの発表が、発生や加齢にともなう、ヒアルロン酸合成の上方/下方制御、Hyal2などのヒアルロニダーゼの酵素活性やメッセージレベルの上昇/低下といったテーマを取り上げていた。対照的に今回は、ノックアウトあるいはノックダウンの手法を使ってこれらの酵素やヒアルロン酸結合タンパク質の生理学的機能に言及した発表がみられた。

Yu Yamaguchiは、3つのヒアルロン酸合成酵素、Has1、Has2そしてHas3の個々の機能について、これらの酵素には、重複するばかりでなく特異的な機能もあるという考えに基づき、Hasの単独及び二重や三重の複合変異をもったマウスを作成して、調べた。従来の方法によるHas2完全ノックアウトマウスは胎生致死であるが、Has1とHas3両方を欠損したマウスは大方発生における問題がないことから、彼らはコンディショナルHas2ノックアウトマウスのほかに、3つのHas遺伝子の複合変異体も作製した。発生中の肢芽をターゲットにした条件付Has2ノックアウトマウスにより、Has2依存性ヒアルロン酸が、骨格成長、軟骨細胞の分化とパターニングそして関節形成に担う役割が明らかになった。Has1/Has2/Has3の三重の複合変異体からは、Has2が肢発生過程におけるヒアルロン酸合成に中心的な役割を果たすことが示唆された。

Bruno Flamionは、Hyal2の新たな機能について語った。C57 BL/6バックグラウンドの Hyal2欠損マウス表現型の特徴は、高濃度血漿HA、肥大したリンパ系器官そして血小板数の減少など、詳細にわたった。細胞レベルでは、細胞周囲マトリックスの形成と維持を管理する上でのHyal2の役割が際立つデータが紹介された。in vitroでは、Hyal2はCD44に結合した脂質ラフトと それに結合している細胞骨格相互作用タンパク質であるエズリン-ラディキシン-モエシン(ERM)で見つかった。線維芽細胞への導入実験では、Hyal2の過剰発現は、CD44-ERM相互作用の減少と同時にこれらのタンパク質のレベル低下に関係していることがわかった。それに応じてHAのエンドサイトーシスとピノサイトーシスは抑制され、ストレス線維の生成は増加した。これに加え、Hyal2が正常細胞の移動と成長の促進に重要である一方で、悪性MDA-MB-231細胞の生存、移動そして浸潤を阻害することを示すデータも報告された。

Sonoko Hatanoは、ヒアルロン酸との相互作用に必須であるとされる、バーシカンG1ドメイン内のAサブドメインを欠失したマウスに見られた心臓形成の異常について研究した。これらのマウスには、プロテオグリカン−ヒアルロン酸の凝集体(アグリゲート)のECMへの沈着減少が認められた。C57Bl/6バックグラウンドのホモ接合体胚は、胎生10.5日に死亡するが、混合バックグラウンドのものは、胚発育の期間を生き抜き、出生直後に心室中隔欠損で死亡した。それら予定心室組織の細胞は、nkx2.5、gata4、心臓アクチンを含む心臓分化マーカーの発現およびαミオシン重鎖の減少が見られ、心筋細胞分化に障害があることが分かった。またそれら細胞は、Smad1/5/8の核移行のレベルが大幅に低下しており、BMPシグナル伝達の下方制御を示唆した。こうした発見から、バーシカン−ヒアルロン酸アグリゲートが、BMPシグナリングを通して心臓発生に不可欠である可能性を提示した。

Satoshi Tanakaは、ヒアルロン酸を有する細胞外マトリックスが、皮膚肥満細胞の分化と成熟の過程における細胞増殖に必要な微小環境である可能性について発表した。彼は、骨髄由来の初代肥満細胞(BMMCs)を幹細胞因子の存在下でSwiss3T3繊維芽細胞と共培養する培養系モデルを使用した。CD44-/-マウスのBMMCsは、共培養の過程で増殖障害を起こしたが、共培養された幹細胞の分化には変化が見られなかった。CD44-/-マウスでは皮膚肥満細胞の大幅な減少も観察された。こうしたデータから、CD44は皮膚肥満細胞の数の制御に関係していると考えられる。

このセッションのほとんどの発表では、4-メチルウンベリフェロン(MU)によるヒアルロン酸合成の阻害作用が、抗がん剤として成功裏に応用できることに触れていた。この阻害作用は、1995年にT. Nakamuraが初めて発表したもので、現時点でMUは、ヒアルロン酸合成に対する唯一の効果的かつ特異的な化学阻害剤として認知されており、ヒアルロン酸の機能に関する研究の様々な面にも貢献している。

Takahiro Ochiyaは、癌治療に向けた分子標的を確定する上で、抗癌剤耐性の原因である制御ネットワーク究明の重要性を訴えた。彼らは、オリゴ糖転移酵素 (OST) 複合体の一部であるRPN2が、ヒト乳癌におけるドセタキセル抵抗性に関与し、CD44+/CD24-/ESA+ヒト乳癌幹細胞に高発現していることを突き止めた。幹細胞のRPN2をノックダウンすると癌細胞の成長が著しく阻害された。この結果は、RPN2にはCD44を含む幹細胞特異的分子を調節できるという可能性を示唆している。こうしたデータはわれわれに、ヒアルロン酸のシグナル伝達が、癌幹細胞の増殖能やほかに薬剤抵抗性にも関与しているかもしれないという考えをもたらす。

Naoki Itanoは、乳腺上皮細胞にc-neuとヒアルロン酸合成酵素2の両方の特異的発現を可能とするトランスジェニックモデルマウスを作製した。このトランスジェニックマウスでは、乳癌の急速な進行だけでなく、腫瘍間質において血管とリンパ管の両方が広範囲な形成を見せた。興味深いことに、マクロファージは間質に優先的に動員され、マクロファージの枯渇は、腫瘍血管の形成減退と供に、腫瘍の成長を抑圧した。ヒアルロン酸リッチな微小環境が、腫瘍細胞、間質細胞そしてマクロファージの間の相互作用を通じて、癌の進行を制御していると考えられる。

Mark Slomianyは、CD147 (エンプリン)のヒアルロン酸生成の制御とヒアルロン酸‐CD44シグナル伝達における重要な役割について論じた。さまざまな腫瘍細胞をフローサイトメトリーソーティングによって、高および低レベルでCD147を恒常的に発現する亜集団を得た。CD147を高発現する細胞は、低発現に比べて高い浸潤性、足場非依存性増殖性そして薬剤抵抗性を見せた。同じ高発現細胞は、細胞膜において、高レベルのHas2、CD44、受容体型チロシンキナーゼ、薬物輸送体そして乳酸輸送体を発現した。これらの結果から、CD147とヒアルロン酸−CD44相互作用は、受容体型チロシンキナーゼ、薬剤抵抗性と悪性腫瘍の特性に係わる輸送体を含む、細胞膜複合体の集合および/もしくは安定化を制御するために共同で機能する可能性が考えられる。さらに、ヒト卵巣癌患者の腹水から分離したCD133陽性癌幹細胞様細胞は、細胞の表面に、類似するタンパク質の組み合わせを発現していた。CD133陽性細胞を低分子オリゴ糖で治療すると、ヒアルロナン誘導によるこれら複合体の解離を招き、in vivoでは腫瘍の成長を阻害した。

Soren Twarockは、食道扁平上皮癌細胞(ESSCs)において、ヒアルロン酸が接着斑の調整、浸潤性の糸状仮足の形成そして悪性腫瘍の進行に重要な役割を果たすことを説明した。ESSCsが糸状仮足(filopodia)の伸展部位の周囲にヒアルロン酸マトリックスを産生することと、HAS3が主要な合成酵素であることがデータから示された。HAS3 shRNAによる処置もしくはMUの投与のいずれかによって起きたヒアルロン酸の産生の変化は、糸状仮足と接着斑を縮小し、接着斑キナーゼ(FAK)の分解を進めた。特異抗体によるRHAMM受容体のブロッキング、あるいはRHAMMの shRNAなどにより、糸状仮足の縮小、FAKの切断そして接着斑の急激な分解とともにESSCの増殖が抑えられる結果を得た。HAS3によるヒアルロン酸産生のブロッキングと、ヒアルロン酸によるRHAMM認識は、ヒアルロン酸が食道癌の浸潤の抑止に有用であると考えられる。

Kenichi Harigayaは、Hyal2の過剰発現が、ヒアルロン酸断片の産生を介してHeLa-S3癌細胞の運動能を誘導することを発表した。これは腫瘍細胞のヒアルロン酸に対する反応を一般化するのは困難であることを示唆している。

Bryan Tooleは、ヒアルロン酸に基づいた癌治療をまとめた。さまざまな方法の中でも、現時点で有望と思われるものは、a) ある特定の癌の進行にとって重大な段階で、特有な発現を示すCD44の特異な変異体に対する抗体とワクチン、b) ヒアルロニダーゼによる、薬剤到達に対するバリアの弱体化、そしてc)ヒアルロン酸受容体のシグナル伝達を弱め、化学的感受性を高める小さいヒアルロン酸オリゴ糖、の3つである。さらに、博士は、ヒアルロン酸がヒアルロン酸受容体を発現する腫瘍細胞の抗癌剤のターゲティングに使われていることを指摘した。この点に関連して、ヒアルロン酸は下記のように利用されている:a) そのもので薬物搬送体、b) 他の薬物搬送体に結合したタグ、c) 化学療法薬に結合したタグ。

Hiroshi Urakawaは、4-メチルウンベリフェロンがin vitro乳癌細胞において、ヒアルロン酸合成を抑制し、mRNAの発現を下方制御することを示した実験について語った。MUはまた、in vivo骨転移モデルマウスにおいてヒアルロン酸マトリックスの蓄積と骨破壊性腫瘍病変の進行を抑えた。

Suniti Mistraは、結腸癌におけるそれぞれの微小環境での癌細胞と間質細胞のクロストークに注目した。彼女の結果から、悪性転換は、腫瘍細胞周囲のマトリックスにおけるヒアルロン酸結合の増大、CD44v6の過剰発現、CD44のスプライスバリアント、そして間質性筋線維芽細胞におけるHGFの過剰発現につながり、最終的には成長因子の受容体型チロシンキナーゼ (RTK)を活性化させることが示された。つまり、これら分子の間のクロストークは、ヒアルロン酸/CD44v6/P13Kのシグナル伝達を支持し、結腸癌細胞の浸潤性を促進した。

ほとんどの組織が幹細胞あるいは前駆細胞を含んでいるという発想が、広く認知、実証されたことは、神経組織さえ再生させてみようとする実験を大きく進展させた。神経組織の細胞外マトリックスは主にヒアルロン酸から成り、細胞分化の制御と組織形態形成において、微小環境(“ニッチ”)として重要な役割を果たすと考えられる。この分野におけるヒアルロン酸研究の必要性と重要性が強調された。

Larry Shermanは、ヒアルロン酸が神経幹細胞ニッチに蓄積し、CD44との相互作用を通して前駆細胞の増殖と分化を制御するというデータを示した。CD44欠損マウスで調べたところ、これらのマウスからは海馬学習と記憶の障害が認められ、中枢神経系(CNS)の領域におけるヒアルロン酸−CD44相互作用の役割と一致した。CNS内の損傷領域に侵入する前駆細胞は、ヒアルロニダーゼを発現し、このヒアルロニダーゼ活性の産物が、前駆細胞の増殖と成熟を促すという補足データも示された。これらの結果を総合すると、ヒアルロン酸−CD44相互作用が神経前駆細胞の挙動において重要であることを示唆している。

Sophia Khaldoyanidiは、ヒト胚性幹細胞(hESC)分化経路の制御におけるヒアルロン酸の重要性を示すデータを発表した。hESC培養液中におけるヒアルロン酸のヒアルロニダーゼ消化は、造血前駆細胞と成熟造血細胞の数を減少させただけでなく、CD31+内皮細胞、間質性線維芽細胞様細胞そして収縮筋細胞の数も減らした。こうした結果と一致して、中胚葉マーカー(T-brachyuryとBMP2)と内胚葉マーカー(α-FPとSox17)のmRNAsが減少したのに対し、外胚葉マーカー(GFAPとFGF5) のmRNAsは増加した。

Tonya Carallaは、腸骨骨髄穿刺液中の結合組織前駆細胞(CTPs)には、細胞周辺ヒアルロン酸マトリックスが存在するのに対し、穿刺液中のその他の大半の有核細胞には存在しないという実験結果について詳細を述べた。ヒアルロン酸結合タンパク質をコートした磁性ビーズを細胞の選別標識に用いて、磁気分離技術により細胞を分画した。CTPsは、三回の選別精製プロトコルを適応したヒアルロン酸陽性画分では、他の有核細胞の大部分が無くなって〜2.7-倍に濃縮された。骨髄系と赤血球系の両方の造血前駆細胞 (HPCs)の約80%が、最初のヒアルロン酸-陰性分画に分かれ、三回目のヒアルロン酸陽性分画にはごくわずかの細胞が残った。これは、骨移植の際にCTPsを濃縮する上での臨床的に有用な方法を提供する。

数年前にJames Fawcettは、コンドロイチン硫酸プロテオグリカンが中枢神経系の可塑性を制止することを発見した。ヒアルロン酸が、神経細胞周囲の網様構造(ペリニューロナル・ネット、PNNs) を構成する一つの要素であり、HEK細胞にHAS3と軟骨リンクタンパク質を発現させると、これらの分子自体あるいは外来性のコンドロイチン硫酸プロテオグリカン (CSPGs)を取り込んで、PNN様凝縮マトリックスが生産されたことから、CNS における軸索再生も可塑性も、PNNsの形成の下方/上方制御などのような種々の方法によって制御できる可能性を指摘した。

Hiroko Yamanokuchiは、ヒアルロン酸の4糖(HA4)の神経栄養活性についてさらに研究を進めた。彼女のグループは以前に、HA4には実験的自己免疫性脳炎の症状を軽減し、脊髄損傷の治療過程を加速できそうなことを観察していたからである。今回、HA4が、培養下でPC12細胞の神経突起伸長と分化を上方制御することを示し、in vivoで再生する軸索の顕微鏡観察を可能にするフィルム膜モデルを確立して、HA4が切断した神経細胞から再生する軸索の出芽と伸長を加速させることを示した。

ヒアルロン酸の治療応用でもっとも成功したものといえば、OA患者の関節腔にヒアルロン酸を直接注入することによる、損傷した関節の痛みの軽減と機能の回復であると言えよう。しかし、このメカニズムはまだ完全には解明されていない。このセッションの発表のほとんどがこの問題を取り上げた。

軟骨細胞が酸素と窒素の活性分子群を活発に生成することが相次いで報告されている。これは、最終的に細胞の機能障害およびその死に至る、ミトコンドリア異常とミトコンドリアDNAの損傷を引き起こす。Valentina Grishkoは、酸化ストレスを受けた軟骨細胞に対するヒアルロン酸の軟骨保護作用は、ミトコンドリア機能の保存とミトコンドリア駆動性のアポトーシスの寛解によるものではないかと仮定した。ヒアルロン酸の存在下あるいは非存在下において、活性酸素あるいは活性窒素群に暴露された培養液から得られたデータは、この仮説を支持した。抗CD44抗体でOA軟骨細胞を前培養したところ、ヒアルロン酸の軟骨保護作用をほぼ完全にブロックしたことから、ヒアルロン酸のCD44との相互作用が軟骨保護作用に関係していたと思われたためである。

Ken Nakataは、ヒト幹細胞を有する3次元構築体の再構築と軟骨分化に対するヒアルロン酸と機械的刺激の効果を評価した。繰り返し荷重は、アグリカンとSox 9 mRNAの発現を上昇させ、ヒアルロン酸はこれらmRNAの発現を相乗的に上昇させた。さらに繰り返し荷重は、CD44、TGF-b1そしてHAS2 mRNAの発現を増強した。彼らは、機械的刺激とヒアルロン酸シグナル伝達の相乗効果は、軟骨細胞の再構築と分化に重要であると結論した。

Warren Knudsonは、軟骨細胞の表面からCD44が酵素的分解と遊離が、変形性関節症軟骨で見られる、ヒアルロン酸とプロテオグリカンの豊富な細胞周囲マトリックスの喪失を引き起こす自然発生の作用因かどうかを調べた。脱分化が進行している軟骨細胞では、CD44の遊離が細胞周囲マトリックスの喪失と同時に検出され、MT1-MMP、MT4-MMP、ADAM10そしてADAM17のmRNAはすべて上昇方向に制御されていた。注目すべきは、アルギン酸ビーズ中での軟骨細胞の再分化により、遊離は徐々に減少し、すべてのプロテアーゼの発現レベルが下がったことである。MMP阻害剤およびγセクレターゼ阻害剤とのインキュベーションのほかに、脂質ラフトへのCD44輸送の阻害もまた、遊離を減少させた。最後に、ヒトの変形性関節症の軟骨由来の軟骨細胞が、正常な関節に比べ、相当レベルの遊離したCD44を発現することが認められることから、上述の可能性を示唆する。

心臓血管系と白血球系における最近の進展は、ヒアルロン酸の豊富な細胞周囲マトリックスが、これらの細胞分化の系の微小環境的因子(ニッチェ)として、大きく関与していることを明らかにし、ヒアルロン酸の研究がこの分野にとって不可欠であることを確信させた。

Paul Bollykyは、高分子ヒアルロン酸が損傷を受けていない組織の細胞外マトリックスにおいてそのような環境の手掛かりを与える役割を果たす可能性について述べた。その役割とは、T細胞集団がこのような環境内では免疫学的に反応してはいけない分子を認識するよう導くことである。 つまり、高分子ヒアルロン酸がT細胞によるTGF-βと抗炎症サイトカインであるIL-10の産生を誘導することが示された。CD44欠損マウスからのT細胞のほかにCD44抗体遮断を用いて調べた結果、この誘導がCD44に仲介されたものだとわかった。免疫寛容は、高分子ヒアルロン酸によって仲介され、多数のCD44受容体が同時にクロスリンキングすることで得られるという考えが紹介された。

Jens Fischerは、アテローム性動脈硬化症モデルであるapoE欠損マウスに対して、ヒアルロン酸合成阻害剤である 4-メチルウンベリフェロン(MU)をin vivoで用いた実験について述べた。ヒアルロン酸の血漿中濃度と大動脈基部中の含有量は、MUで処置すると著しく減少し、MUがヒアルロン酸合成を阻害する上で有効であることを示した。だが期待に反して、動脈硬化の指標は、MUを11-21週間処置した後に著しく増加した。これは、プラーク断面積(オイルレッドO染色)の増加、マクロファージ含量の増量、大動脈輪のアセチルコリンによる弛緩反応の促進、平均血圧の上昇、そして血栓反応に対する閉塞までの短時間化などにより示された。MUは左頸動脈の結紮への新生内膜増殖反応には影響を与えなかったから、上記したような効果はアテローム硬化に特異的であった。考えられるメカニズムが、電子顕微鏡を使って明らかとなった。つまり、MU処置後の心筋毛細血管にひどく損傷した内皮細胞糖衣が確認され、このような損傷は、慢性的な血管炎症と急性炎症反応を増大させる可能性が高い。これらの結果は、ヒアルロン酸の代謝(合成と異化作用)の活発に調整されている定常状態が、正常な内皮細胞糖衣の構造と機能を維持する上で必要であることを示している。

Carlo Venturaは、心筋梗塞ラットへヒアルロン酸を酪酸とレチノイン酸の混合でエステル化した誘導体(HBR)の注入が、幹細胞の移植をせずとも心臓血管の相当な修復と心筋作用の回復をもたらすと発表した。HBRの挙動には、注入された心筋のStro-1陽性細胞数の増加を伴った。単離心筋細胞とStro-1幹細胞において、HBRは血管内皮細胞増殖因子、血管内皮細胞増殖因子、kdr、aktそしてpim-1の転写を亢進しただけでなく、血管内皮細胞増殖因子と肝細胞増殖因子の分泌も促進させた。これらの細胞の培地中にHBRを加えると、細胞中で心筋保護と血管形成のためのパラクラインパターニングの遺伝子プログラムの活性化に関わるヒストンH4アセチル化が有意に上昇した。ヒアルロン酸自体はHBRほどの活性を示さなかったが、HBRが作るヒアルロン酸足場はHBRの上記の活性の発現には不可欠であると考えられる。

炎症と免疫は、現在、ヒアルロン酸が大きく関わっている生理学的現象という新しい観点で見られている。さまざまなヒアルロン酸結合タンパク質の新たな発見は、こうしたタンパク質が様々な様式でヒアルロン酸の機能に影響を与えていることを示す。このセッションでは典型的な例が報告された。

Carol de la Motteは、分子量〜35 kDa (HA-35)のヒアルロン酸をマウスに与えたところ、細菌性の小腸の炎症から守られたことを報告した。データからは、in vitroとin vivoにおいて、腸上皮は、HA-35に対して抗菌ペプチドβディフェンシン-2タンパク質の発現を特異的に上方制御する反応を見せたが、それよりも小さい (〜4.7 kDa)あるいは大きい (〜2000 kDa)ヒアルロン酸には、同じ反応は見られなかった。HA-35で処置された腸上皮細胞は、サルモネラ感染からも守られた。さらに、母乳にはヒアルロン酸が含まれており、上皮に作用してβディフェンシン-2タンパク質の発現を誘発することができ、大きさもHA-35と同じ範囲であることが示された。これらの結果は、母乳中のヒアルロン酸は授乳に伴う乳児の母方の保護機構の一部であるというモデルを支持し、またヒアルロン酸断片の投与が細菌感染にかかりやすい子供や大人に対する補助的な保護療法になる可能性を示唆した。

Stavros Garantziotisは、機械的な力が上皮間葉転換(EMT)のHA依存性経路を誘発するのではないかとの、興味ある考えを披露した。EMTは、肺癌を含む多くの病態に見られる肺の線維化の一因となるプロセスである。データは、低分子HAが、in vitroで肺胞上皮細胞を形質転換させるのに十分であり、そしてTLRsとWntのシグナル伝達経路が、機械的に伸展した上皮組織においてEMTの決定的要素となりうる可能性を示した。

Rashmin Savaniは、RHAMM欠損マウスは、ブレオマイシンによる肺障害に抵抗性を示すことを報告した。RHAMM (CD168) はヒアルロン酸受容体であると認められているが、その生理学的な機能はまだ明確ではない。条件を同じにするために同じ親から生まれたマウスを用いて、野生型は気管内にブレオマイシンを投与されると、体重の減少とd7-10には呼吸数も増えたのに対し、RHAMM欠損のものは体重も呼吸数も軽度の減少を見せる程度であった。野生型に比べ、誘発後のRHAMM欠損のマウスは、気道洗浄液中のヒアルロン酸濃度は低く、好中球レベルも低く、またマクロファージの酵素活性も低かった。減少が呼吸困難を引き起こすサーファクタントタンパク質B (SPB)は、野生型ではブレオマイシン障害で減少したが、RHAMM欠損マウスでは変化が見られなかった。

Kenichi Harigayaは、CD44欠損マウスのザイモザン誘発関節炎モデルを用いて、炎症におけるCD44の役割について研究した。近年、 TLRs (Toll様受容体)のシグナル経路が、さまざまな炎症性疾患に関連する自然免疫反応を起こすことと、TLR2のリガンドの一つであるザイモザンによって誘発された関節炎に極めて重要な役割を持っていることが示されてきた。CD44が、炎症性サイトカインの産生につながる、NF-kBの活性化を介したTLRsによる in vivo炎症を抑圧できることが示された。さらに、CD44はザイモサンによって刺激されると、自身の細胞質ドメインを通じてTLR2と直接関わることが紹介された。総合的に、この発表は、CD44がTLRによる炎症に対して保護的な役割を果たすことを報告し、またCD44とTLRとの直接の関連について初めて言及したものとなった。

Shigeo Shibataniは、クロロウイルスのヒアルロン酸酵素 (cvHAS)遺伝子をタバコBY‐2培養細胞に安定的に形質移入することで、ヒアルロン酸を継続的に合成・分泌出来るという、興味深い実験について語った。さらにタバコ植物に、cvHASを安定的に形質導入し、HAS基質であるUDP-glcNAcとUDP-glcUAの合成の主要な酵素群であるL−グルタミンフルクトース−6−リン酸アミドトランスフェラーゼ(GFAT)とUDP−グルコース−6−デヒドロゲナーゼの遺伝子を共導入したところ、ヒアルロン酸がこれらのタバコ葉から実質的な量が分離されたという。

このセッションでは、ヒアルロン酸が臓器機能と細胞活動だけでなく、その発現の異常によって病理学的な状態も引き起こすことにも関係しているという、代表的な研究が紹介された。

Paul Weigelは、最初にエンドサイトーシスのためのヒアルロン酸受容体であることを同定した、HARE(スタビリン−2)の315 kDaと190 kDaアイソフォームの挙動と構造の詳細な関係について報告した。315 kDa HAREは完全長HAREで膜タンパク質であり、190 kDa HAREはタンパク質分解により由来する315 kDaアイソフォームのC末端部である。いずれのアイソフォームも肝臓、リンパ節、脾臓そして骨髄の洞様内皮細胞の、ヒアルロン酸の高い活性でエンドサイトーシス分解を行うことが知られている部位に高発現する。ほとんどのリガンド結合部位は、N型糖鎖を含有する190 kDaのアイソフォームに相当する領域中にあった。さらに、彼らは、HAREの膜結合型あるいはN型糖鎖リンクドメインを欠いた可溶性細胞外ドメインを発現する安定細胞株を作製した。興味深いことに、膜結合型のHARE変異体は、野生型に類似して、急激なヒアルロン酸のエンドサイトーシスを媒介した。しかし、精製した190 kDa HARE細胞外ドメインは、ほとんどヒアルロン酸の結合を示さなかった。これらの結果は、HAREのN型糖鎖をもつリンクドメイン領域は、可溶性細胞外ドメインのヒアルロン酸との結合に必要ではあるが、ヒアルロン酸のエンドサイトーシスには不要であることを示した。

Evi Heldinは、HAS2中のリジン190のモノユビキチン化は、その活性を抑制すること、またHAS2の二量体形成が活性に不可欠であることを示した実験について報告した。

Connie Tolgは、ヒアルロン酸−セファロースビーズを使った、ランダムファージライブラリーの選別について述べた。それぞれRHAMMに存在するアミノ酸を持ち、ヒアルロン酸との結合に関与する2種類のペプチドを含んだ65個のクローンを分離した。その中の1つは、RHAMM誘発の細胞移動を野生型の間葉細胞では阻害したが、RHAMM欠損の間葉細胞では阻害しなかった。このペプチドはさらに切除創傷治癒モデルにおいて、マクロファージ浸潤、血管密度そしてコラーゲン蓄積を抑制し、このペプチドの臨床への応用の可能性が考えられた。

Robert Steadmanは、ヒアルロン酸細胞周囲マトリックスが病的な組織線維化の一過程である、筋線維芽細胞の分化と維持における役割を浮き彫りにした以下のような結果を示した。TGFβは、筋線維芽細胞の分化の2つのメカニズムと考えられる、上皮−間葉細胞変遷と線維芽細胞の分化の両方を促進する。筋線維芽細胞には、大量のヒアルロン酸細胞周囲マトリックスを持つが、一方、線維芽細胞にはない。TGFβがEGFによる誘導により、HAS2の発現ばかりでなく、ヒアルロン酸の生成をも促す経路を支持する証拠が示された。ヒアルロン酸は、CD44との相互作用を経て、筋線維芽細胞のマーカー刻印と言ってよい平滑筋アクチンとEGF受容体の発現を誘発し、そうすることで筋線維芽細胞のヒアルロン酸細胞周囲マトリックスの維持、従ってその表現形質の維持がなされている。

Akira Asariは、自己免疫表現型モデルマウスに900 kDaのヒアルロン酸(HA900)を与えたところ、異常なリンパ節腫大の抑圧と抗炎症サイトカインIL-10の上方制御だけでなく、炎症性サイトカインの発現の低下も見られることを報告した。以下のin vitroのデータが、HA900がどのように作用するかを明らかにした。培養腸上皮細胞のHA900による処理で、1) 抗炎症サイトカインの生成を促進すると同時に、炎症サイトカインの作用を抑える因子として知られているSOCS3を増加させた、2) 白血球細胞死の阻害因子である、プレイオトロフィンの低下が見られた。この結果は、HA900への反応に対するTLR4の役割を裏付けた。高分子HAは、Th1-T細胞応答を制御する能力がわかっていることから、現時点では抗炎症性であると考えられる。HA900の経口投与の有効性とin vitroでの腸上皮のシグナル伝達を考慮すると、免疫応答の制御における上皮組織の関与を考える必要がある。

皮膚はもっともヒアルロン酸の豊富な組織であり、その生理学的機能を表面から確認することができる。この組織は、他の組織や器官に比べて比較的単純な細胞構造から成っており、組織再生の研究対象として、長い歴史がある。このセッションでは最新のデータが公表された。

Megumi Tobiishiらは、UVB照射がヒアルロン酸の量、分子量そして局在に著しい変化を起こしたことで、ケラチノサイトの細胞増加と分化につながったと報告した。UVB照射によって起こる表皮ヒアルロン酸の上方制御は、主にHas3 mRNAの発現の増加によって制御されているという。

Yoshimitsu Kuroyanagiは、線維芽細胞を含んだコラーゲンから再構成した網状構造から成る同種異系の培養代用真皮(CDS)を開発した。これは慢性的潰瘍や火傷といった、全層におよぶ重度の皮膚障害の治癒を効果的に促すことが期待されるものである。ヒアルロン酸とコラーゲンの二層から成る網状のマトリックスでの線維芽細胞の培養により、高い水和能力と細胞の移動性と増殖性を持ったCDSの発展型が生み出された。また、このCDSに組み込まれた線維芽細胞は、血管形成に不可欠なVEGF、bFGFそしてHGFを含むサイトカインを放出することができた。

Edward Maytinは、ホルボールエステルあるいは切除創傷に反応して起こる皮膚炎症が、Has1とHas3をターゲットにした二重ノックアウトマウス (Has1/3ノックアウトマウス)では拡大したことを発見した。真皮内のヒアルロン酸の量は、Has1/3ノックアウトマウスは野生型よりも著しく低かった。炎症剤であるTPAに反応すると、野生型は真皮内のヒアルロン酸の蓄積が増加した。TPA処理のHas1/3ノックアウトマウスでは、ヒアルロン酸の蓄積は起こらなかった。検出可能なヒアルロン酸がないにも関わらず、表皮肥厚はTPA処理のHas1/3ノックアウトマウスでは影響は見られなかった。真皮においては、野生型とは相対的に、循環白血球の流入の急増がHas1/3ノックアウトマウスで見られた。これらの結果は、Has1とHas3の機能発現の欠損と、それに続けて起こるヒアルロン酸シグナル伝達における変化が、皮膚炎症の表現型を招来し、それにより局所炎症刺激あるいは手術創傷に対する好中球遊走因子反応が選択的に増強されたことを示唆する。

Dr. Noboru Mizushima

東京医科歯科大学の水島昇教授が、オートファジーの生理学的役割とその制御機構に関する最新の知見について特別講演を行った。彼はATG遺伝子がオートファゴソームの形成に必須であることを特定した後、遺伝子欠失変異のマウスを利用して、オートファジーによる細胞内のたんぱく質分解が、飢餓時と着床前発生の際に必要なアミノ酸を産生する上で重要な役割を果たすことを発見した。彼はまた、基底レベルの 定常的オートファジーが細胞内タンパク質の品質管理にとって重要であり、肝臓特異的Atg5遺伝子の欠損が、多発性肝腫瘍の発生を引き起こしたことを見出した。

最新の研究成果が、いくつかの事例においてヒアルロン酸の細胞内合成が明らかにしていることから、(セッション1のAiminの発表を参照)オートファジーがヒアルロン酸の代謝に大いに関与している可能性がある。

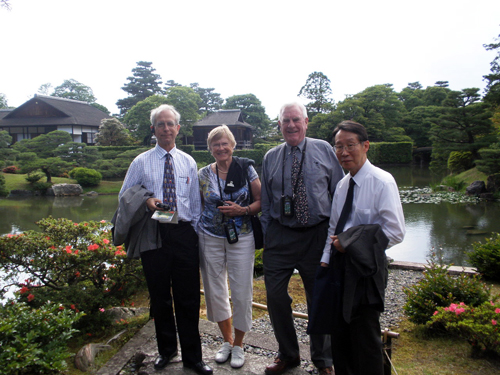

会議のバンケットは水曜日の夕刻に開催された。ISHASの中心人物であるDr. BalazsとDr. Hascallのそれぞれ90歳と70歳を祝った。水曜日の午後は自由時間に当てられた。ほとんどの参加者は会議場を離れ、古都を満喫した。以下に写真を紹介する。

1) Dr. Janet Denlinger, Dr. Dr. Bryan Toole, Dr. Vincent Hascall, Dr. Endre Balazs (左から)

2) Dr. Janet Denlinger, Dr. Vincent Hascall, Dr. Endre Balazs, Ms. Vanja Hascall (左から),

およびDr. Naoyuki Taniguchi (後列)

3) Dr. Paul DeAngelis, Dr. Koji Kimata, Dr. Masaki Yanagishita, Dr. Paul Weigel, Dr. Janet Weigel (左から).

Dr. Carol de la MotteそしてMr. Krymowski (前列)

桂離宮にて

Dr. Vincent Hascall, Ms. Vanja Hascall, Dr. Bryan Toole and Dr. Koji Kimata (左から)